Введение. Посредством компьютерной томографии (КТ) легко обнаруживаются мягкие атеросклеротические бляшки аорты и ее ветвей — причина атеросклеротического поражения сосудов. КТ обеспечивает отличную информацию о наличии крупных обызвествленных бляшек или других изменений стенки при атеросклеротическом стенозе и дает возможность описать трехмерные соотношения у пациентов с атеросклерозом. КТ артерий позволяет исключить сопутствующий стеноз почечных артерий и оценить состояние висцеральных и периферических артерий, позволяет более детально характеризовать и локализовать стеноз. Благодаря ее способности отображать сосудистые обызвествления КТ эффективна перед принятием решения о необходимости контрастного усиления исследования и перед хирургической реваскуляризацией пациентов с хронической артериальной недостаточностью кровообращения, в том числе и с мезентериальной ишемией [1,3-6].

Цель исследования. Выявить встречаемость атеросклеротического поражения абдоминального отдела аорты и ее висцеральных ветвей, по данным компьютерной томографии.

Материалы и методы. Объектом ретроспективного анализа служили пациенты, у которых был выявлены по данным КТ признаки атеросклеротического поражения абдоминального отдела аорты и висцеральных ветвей. Всего в отделении Компьютерной томографии и Магниторезонансной томографии Государственного Бюджетного Учреждения Здравоохранения Архангельской области «Архангельская Областная Клиническая Больница» (ГБУЗ АО «АОКБ»), компьютерная томография брюшной полости выполняется 812-1447 пациентам в год, что составляет от 12% до 16,8% всех КТ исследований.

Показанием для проведения КТ брюшной полости являлись: абдоминальная патология, абдоминальные боли и атеросклеротическое поражение аорты и артерий нижних конечностей для уточнения диагноза и решения вопроса об оперативном лечении. У пациентов с атеросклеротическим поражением артерий (синдром Лериша), для решения вопроса об оперативном лечении и состоятельности сосудистого русла проводилась КТ ангиографии.

Исследования проводились по стандартным методикам [1,3], в отделении лучевой диагностики ГБУЗ АО «АОКБ», на компьютерных томографах HiSpeed OX-i 16 срезовый и Brilliance 64 slice, фирмы Филлипс. В качестве контраста использовались Омнипак, 350 мг, Оптирей, 350 мг, Йопамиро, 370 мг. Ангиографии составляют до 1,4% от всего количества КТ.

КТ признаки атеросклеротического поражения сосудов общеизвестны и подробно расшифрованы в медицинской литературе [1,3,5,6].

Данные анализировались с применением программы SPSS 18. За критический уровень статистической значимости принимали уровень р<0,05. Для сравнения долей использовался критерий Χ2.

Результаты. Объектом ретроспективного анализа служили 104 пациента, у которых при проведении КТ были выявлены признаки атеросклеротического поражения абдоминального отдела аорты и висцеральных ветвей.

Женщины составили 24,0% (25) от обследованных с выявленной патологией аорты и ее ветвей, мужчины 76,0% (79). На основании ретроспективного анализа историй болезни, все эти больные были разделены на 2 группы:

I группа: 58 пациентов – с атеросклеротическим поражением аорты и ее ветвей. Синдром Лериша тип Д - 34 больных (58,6%), аневризма брюшного отдела аорты – 7 человек (12,1%), высокая окклюзия брюшного отдела аорты – 6 случаев (10,3%), реокклюзия аортобедреного бифеморального шунта (АББШ) – 3 пациента (5,2%), стенозы висцеральных ветвей брюшного отдела аорты в 2 исследованиях (3,5%), окклюзирующее атеросклеротическое поражение БПС - 2 прецендента (3,5%). Аневризма правой подмышечной артерии, острое нарушение мозгового кровообращения и острый инфаркт миокарда по 1 пациенту (по 1,7%).

В этой группе пациентов преобладает мультифокальная форма (МФ) заболевания, с вовлечением в патологический процесс 2 и более артериальных бассейнов [2]. Женщин 3,4% (2), мужчин 96,6% (56)

В группе пациентов с атеросклеротическим поражением сосудов ср возраст – 67,82 лет.

II группа: - группа сравнения 46 человек. Больные, которым КТ выполнялось для уточнения диагноза по не атеросклеротической патологии. Ср возраст больных в этой группе – 63,56 лет Женщин 52,2 % (24), мужчин 49,8% (20).

У 15 пациентов (32,6%) из 46 показанием для КТ являлась онкопатология различной локализации: 1 рак глазного яблока, 1 рак легкого, 2 рак печени,1 рак желудка, 1 рак надпочечников, 3 рак поджелудочной железы, 1 лимфоцитарная лимфома, 2- аденокарцинома нисходящей кишки, 2 рак тела матки, 1 рак почки.

В 31 случаях (67,4%) из 46 которым КТ выполнялась для уточнения и/или подтверждения имеющегося диагноза, в связи с имеющимся у пациентов абдоминальным болевым синдромом.

Патология гепатобилиарной системы – 12 исследований, в том числе желчнокаменная болезнь, хронический калькулезный холецистит – 4, острый панкреатит -5, жировая дистрофия печени - 1, портальная гипертензия - 1, цирроз печени - 1.

Болезни почек и мочевыделительной системы – 5 пациентов поликистоз почек - 1, мочекаменная болезнь, хронический калькулезный пиелонефрит - 2, хронический простатит в стадии обострения - 1, доброкачественная гиперплазия предстательной железы - 1.

Заболевания желудочно-кишечного тракта - 4 случая: 1 пациент с гастроэзофагально рефлюксной болезнью (ГЭРБ), 1 с дивертикулярной болезнью кишечника и язвенная болезнь желудка в стадии обострения - 2.

Прочие заболевания: хроническая обструктивная болезнь легких, нагноившаяся гематома подпеченочного пространства, послеоперационная вентральная грыжа, абсцесс послеоперационного рубца, пневмония, поясничный остеохондроз, сахарный диабет II типa, левосторонняя паховая грыжа, инфекционный эндокардит, дилятационная кардиомиопатия – по одному случаю – всего 10 больных. Атеросклеротическое поражение абдоминального отдела в разной степени выраженности диагностируется по данным КТ у 56 обследованных из 58 в I группе, что составляет 94,8% и в 42 случаях из 46 во II группе – 91,3% (Χ2=1,3; df=1;р=0,2; табл. 1), т.е. независимо от наличия или отсутствия мультифокальной формы поражения встречаемость атеросклероза абдоминального отдела аорты в среднем примерно одинаковая.

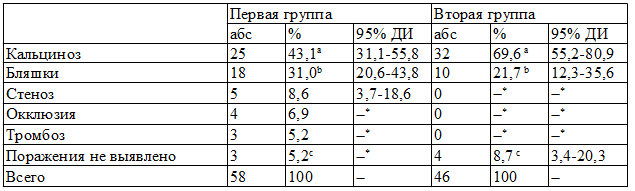

Выявлены статистически значимые различия в частоте встречаемости кальциноза абдоминального отдела аорты среди пациентов I и II групп (43,1% и 69,6% соответственно; Χ2=7,25; df=1; p=0,007). Кальциноз брюшного отдела аорты достоверно чаще встречается в группе больных без мультифокального характера поражений. Встречаемость остальных стадий атеросклеротического процесса в брюшном отделе аорты не имеют статистически достоверных различий у этих двух групп пациентов.

Таблица 1. Атеросклеротическое поражение абдоминального отдела аорты

Примечание:–* n×p < 5, ДИ не рассчитывался;aΧ2=7,25; df=1; p=0,007; bΧ2=1,13; df=1; p=0,2; cΧ2=0,61; df=1; p=0,4

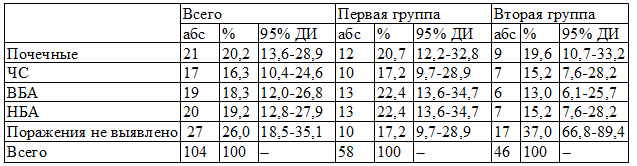

Висцеральные ветви аорты: почечные артерии, чревный ствол (ЧС), верхняя брыжеечная артерия (ВБА), нижняя брыжеечная артерия (НБА) по данным КТ-исследований поражаются атеросклеротическим процессом у 74 пациентов из 104 обследованных, что составляет 71,2% (табл. 2).

Таблица 2. Атеросклеротическое поражение висцеральных ветвей аорты по данным компьютерной томографии

Выявлены статистически значимые различия в частоте атеросклеротического поражения висцеральных ветвей аорты среди пациентов I и II групп: 82,8% и 63,0% соответственно (Χ2=5,19; df=1; р=0,02). Стадийность же поражения висцеральных ветвей не имеет статистически достоверных различий у этих двух групп пациентов. Поражение почечных артерий атеросклеротическим процессом 20,7 % (12из58) в группе атеросклероза и 19,6% (9из46) во II группе (Χ2=1,05; df=1; р=0,3) Атеросклеротическое поражение ЧС так же выявлено в обеих группах, с незначительным преобладанием патологического процесса в группе атеросклероза 17,2% против 15,5% (Χ2=0,08; df=1; р=0,7). Верхняя брыжеечная артерия скомпрометирована атеросклеротическим процессом в 22,4% (13 из 58) при мультифокальном атеросклеротическом поражении артерий и у 13,0% пациентов без данного патологического процесса (Χ2=1,5; df=1; р=0,2). Атеросклеротическое поражение НБА встречается при патологическом процессе в аорте и подвздошных артериях в 22,4% (13 из 58), а во второй группе у15,2% пациентов (Χ2=1,05; df=1; р=0,3).

По данным статистического анализа не выявлено статистически значимых различий между степенью атеросклеротического поражения почечных артерий в этих двух группах. Кальциноз почечных артерий – 7 случаев атеросклеротического поражения сосуда (15,2%) во II группе, при 7 случаях (12,1%) в группе больных с мультифокальным атеросклерозом(Χ2=0,22; df=1; р=0,6). Стадия возвышающихся поражений также отмечена в обеих группах пациентов, 8,6% в первой и 2,2% во второй (Χ2=2,67; df=1; р=0,1). Стенозирующее поражение почечных артерий зарегистрировано лишь в 1 случае (2,2%), причем патология выявлена как находка при КТ у пациента с нагноившейся подпеченочной гематомой, больной без мультифокальной формы атеросклероза.

Атеросклеротическое поражение чревного ствола выявлено в обеих группах, но без статистически значимой зависимости (Χ2=0,08; df=1; р=0,78). Стадия возвышающихся поражений (атеросклеротические бляшки) регистрируется в I группе в 5,2% и 2,1% во второй(Χ2=0,62; df=1; р=0,43). Стеноз ЧС был диагностирован в обеих группах по одному случаю в каждой.

Верхняя брыжеечная артерия скомпрометирована атеросклеротическим процессом в 22,4% (13 из 58) при мультифокальном атеросклеротическом поражении артерий и у 12,5% пациентов без данного патологического процесса (Χ2=1,51; df=1; р=0,2).

Кальциноз ВБА диагностирован у 14,3% и 10,9% в I и II группах соответственно (Χ2=0,2; df=1; р=0,65). Стадия возвышающихся поражений при атросклеротическом поражении BБА встречается у 5,2 %, больных с мультифокальной формой атеросклероза, во II группе встречаемость этой стадии процесса – 2,2 (Χ2=0,62; df=1; р=0,4). Стенозирующее поражение, как и атеротромбоз ВБА выявлен только в I-й группе больных – по 1 случаю каждого поражения (1,7%).

Не выявлены статистически значимые различия в частоте встречаемости атеросклеротическое поражения и нижней брыжеечной артерии среди пациентов этих двух групп (22,4% и 15,2%; при Χ2=0,86; df=1; p=0,355), как и статистически значимые различия в частоте встречаемости кальциноза НБА среди пациентов I и II групп (13,8% и 10,8% соответственно; Χ2=0,2; df=1; p=0,654).

Окклюзирующие поражения составляют 3,4% и выявлены только в I группе пациентов (Χ2=1,62; df=1; р=0,20). Cтенозов НБА не зарегистрировано ни в одном случае – 104 пациента.

Aневризма абдоминального отдeла аорты диагностирована у 7 больных из 58 (12,1%) в первой группе и ни одного случая во второй (Χ2=5,95; df=1; р=0,01), что является статистически значимым результатом. Вместе с тем, статистически значимых различий в частоте встречаемости аневризм подвздошных сосудов в этих группах пациентов нет – 4 из 58 (6,9%)в I группе и 1 случай из 46 (2,2%) II группа больных (Χ2=1,25; df=1; р=0,26). Аневризматическое расширение надключичной артерии встречалось только в I группе и составило 3,4%(2 больных). У одного пациента из 58 с мультифокальной формой атеросклероза (I группа) выявлена аневризма дистального анастамоза -1,7%.

Выводы

1. Средний возраст пациентов с атеросклеротическим поражением абдоминального отдела аорты составляет 60,3 ± 9,8 лет

2. Достоверно значимой разницы в частоте атеросклеротического поражения брюшного отдела аорты у лиц с мультифокальным атеросклерозом и у пациентов без мультифокально распространенного процесса не выявлено (Χ2=1,3; df=1;р=0,2).

3. Выявлены статистически значимые различия в частоте встречаемости атеросклероза в стадии кальциноза в абдоминальном отделе аорты во II группе пациентов (43,1% и 69,6% соответственно) Χ2=7,25; df=1; p=0,007. Остальные стадии атеросклеротического процесса в брюшном отделе аорты не имеют статистически достоверных различий у этих двух групп обследованных.

4. Висцеральные ветви аорты статистически достоверно чаще поражаются атеросклеротическим процессом при мультифокальной форме заболевания:82,8% и 63,0% соответственно при Χ2=5,19; df=1р=0,02. Стадийность же поражения висцеральных ветвей не имеет статистически достоверных различий у этих двух групп пациентов.

5. Aневризматическое расширение абдоминального отдeла аорты статистически достоверно чаще встречается у пациентов с мультифокальной формой атеросклеротического процесса (Χ2=5,95; df=1; р=0,01).