Высокая заболеваемость взрослого населения до 10-15%, частые рецидивы, различные осложнения, в частности гастродуоденальные язвенные кровотечения, иногда с летальными исходами – все это позволяет отнести проблему язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки к числу наиболее актуальных проблем современной медицины [7, 12, 13, 16, 19, 23, 24]. Следует отметить, что в последнее время увеличилось количество больных с острыми гастродуоденальными кровотечениями, что во многом объясняется нерациональным приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, а также «старением» самого общества [3,26].

Стратегия современного хирургического лечения острых гастродуоденальных кровотечений базируется на трех основных принципах, во-первых: активная тактика - раннее оперативное лечение при профузном кровотечении в первые 24-48 часов от начала кровотечения. Второй принцип - это т.н., выжидательная тактика: остановка кровотечения консервативными методами лечения, операция после остановки кровотечения в “межуточном периоде” и третий принцип - активно-выжидательная тактика: вначале лечение профузных кровотечений консервативными методами и лишь при возобновлении кровотечения, оперативное лечение. [2].

Однако следует отметить, что при запоздалых вмешательствах на фоне тяжелой кровопотери, а также при рецидиве гастродуоденального кровотечения, послеоперационная летальность достигает до 30-70% [11, 12, 18, 20]. Исходя их этого, многими хирургами отдано предпочтение активно-индивидуализированной тактике, где оперативное лечение гастродуоденальных кровотечений дополняется консервативным противоязвенным лечением и широким применением эндоскопического гемостаза.

Как видно, несмотря на многообразность выбора различных методов лечения кровотечений при язвенной болезни, а также их недостаточной эффективностью, необходима дальнейшая разработка рациональной и патогенетически обоснованной лечебной тактики при острых гастродуоденальных язвенных кровотечений (ОГДЯК).

Целью настоящего исследования явилось проведение тщательного анализа с последующей корректировкой проведенной лечебной тактики при острых гастродуоденальных кровотечениях различного генеза.

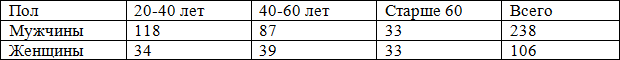

Материал и методы. В настоящей работе проанализированы особенности лечебной тактики и результаты лечения 344 больных с гастродуоденальными язвенными кровотечениями, госпитализированных в хирургические отделения ГКБ №1 г. Ташкента с 2006 по 2010 г. Из общего количества больных с дуоденальными язвами было 303 больных (88,1%), с желудочными язвами - 35 больных(10,2%), с сочетанными язвами - 6 случаев (1,7%). Из них мужчин было 238 (69,2%), женщин – 106 (30,8%). В возрастном аспекте больные распределялись следующим образом: в возрасте 20 - 40 лет было 152 больных (мужчин - 118, женщин - 34); в возрасте 40-60 лет - 126 больных (мужчин - 87, женщин - 39), старше 60 лет – 66 больных (мужчин - 33, женщин - 33).

Таблица 1. Распределение больных по возрасту

Как видно, если в молодом и среднем возрастных группах преобладали больные мужского пола, то старше 60 лет острые гастродуоденальные кровотечения встречались одинаково часто у больных обоего пола.

Анализ собственного материала показал, что у исследуемых больных, ОГДЯК как первый и основной признак заболевания было выявлено в 120 случаях (34,8%), при этом следует отметить отсутствие язвенного анамнеза. Язвенный анамнез от 1-5 лет был у 151 больных (43,9%); у 57 больных (16,5%) от 5-10 лет; более 10 лет - у 16 больных (4,7 %). У 289 больных (84%) осложнение язвы кровотечением было впервые; ранее одно кровотечение перенесли 43 больных (12,5%); два случая кровотечения в анамнезе у 8 больных (2,3%); три и более случая желудочных кровотечений у 4 больных (1,2%).

Кровопотеря легкой степени по Горбашко А.И. была выявлена у 114 больных (33,1%), средней степени у 150 больных (43,6%) и тяжелая степень кровопотери у 80 больных (23,3%).

Анализ времени госпитализации выявило, что в первые 5-15 часов от начала кровотечения поступило 74 больных (21,6%). Спустя сутки 84 больных (24,5%), через 2 суток 108 больных (30,7%), через 3 суток - 38 больных (11,1%), спустя 4 суток 30 больных (9,2%), спустя более 4-х суток 10 больных (2,9%).

Всем больным при поступлении произведена экстренная ЭГДФС с эндоскопическим гемостазом, проводилась комплексная гемостатическая, противоязвенная и инфузионная терапия. В каждом случае определялась локализация и размеры язв, интенсивность кровотечения по классификации Forrest.

Из общего количества 344 больных в 303 случаях (88%) язвы локализовались в 12 перстной кишке, из них в 230 случаях(66,8%) на передней стенке луковицы кишки, в 55 случаях (15,9%) соответственно на задней стенке, в 18 случаях (5,2%) установлены “целующиеся” язвы.

Среди 35 случаев (10,2%) наличия желудочных язв, 18 язвенных дефектов (5,2%) локализовались в пилоро-антральном отделе желудка, 11 - на малой кривизне (3,19%), 5 - в кардиальном отделе (1,45%) и 1 на большой кривизне (0,29%).

В остальных 6 случаях (1,7%) были сочетанные язвы, дефекты локализовались в области луковицы 12-перстной кишки и в желудке (по 2 случая (0,58%) локализаций в пилороантральном , 2 – в кардиальном отделе (0,58%), 1 - по малой (0,29%) и 1 – по большой (0,29%) кривизне желудка).

Гигантские язвы диаметром более 2 см были обнаружены в 4 случаях (1,2%). Язвы диаметром 1-2 см были обнаружены в 16 случаях (4,7%); от 0,5 до 1 см в 151 случаях (43,9%) и до 0,5 см в 173 случаях (50,3%).

Как показали наши исследования, причиной развития острых гастродуоденальных язвенных кровотечений в основном было наличие дуоденальных язв (303 случая (88%)), в 35 случаях (10,2%) - желудочные язвы, и только в 6 случаях (1,7%) наличие сочетанных язв желудка и 12-перстной кишки.

По результатам первичной ЭГДФС продолжающееся кровотечение со струйным поступлением крови из видимого во время эндоскопии сосуда на дне язвы FIА – струйное пульсируюшее артериальное кровотечение выявлено в 9 (2,6%) случаях. FIВ-венозное ,вялое,паренхиматозное кровотечение обнаружены в 41 (11,9%) случаях. Состоявшееся кровотечение с устойчивым гемостазом FIIА - видимый тромбированный сосуд обнаружены в 42 (12,2%), FIIВ - фиксированный тромб или сгусток обнаружены в 132 (38,4%), FIIС - геморрагическое пропитываные дна язвы в 86 (25%) случаях, F III – чистое дно язвы с отсуствием прямых визуальных признаков кровотечения – в 34 (9,9%) случаях.

Основными методами лечения острых гастродуоденальных кровотечений была консервативная терапия и эндоскопический гемостаз.

У 42 (12,2%) больных с состоявшимся кровотечением Forrest II А и 50 (14,5%) больных с активным кровотечением (Forrest IА, IB) проводилась эндоскопическая остановка кровотечения при первичном обследовании. Использовали инъекционные способы в виде периульцерозного введения спирт-новокаиновой смеси, термическую электрокоагуляцию. При активном кровотечении преимущественно были использованы комбинированные способы гемостаза. При состоявшемся кровотечении у пациентов с высоким риском рецидива (гигантские язвы, тромбоцитопения, локализация язвы на задней стенке луковицы 12 перстной кишки, наличие геморрагического шока при поступлении), осуществляли эндоскопическую профилактику рецидива желудочно-кишечного кровотечения всеми выше перечисленными методами.

У пациентов с F IIB условием эффективного эндоскопического гемостаза было удаление с язвы сгустка крови, с последующей профилактикой рецидива или полной остановкой активного кровотечения. Первичный эндоскопический гемостаз был успешен у всех пациентов, где применялся комбинированный способ гемостаза (диатермокоагуляция с инъекционным методом).

В группе высокого риска рецидива повторного кровотечения проводился эндоскопический контроль гемостаза на 1-5 сутки после первичной эндоскопии. Срок выполнения повторной ЭГДФС зависит от надежности выполненного гемостаза, в среднем составляет 1-3 дня от первого обследования. При этом оценивается риск развития рецидива и осуществляется его профилактика при сохраняющейся угрозе повторного кровотечения.

Обычно на 7-10 день на фоне устранения основных факторов эррозивно-язвенного поражения наблюдается рубцевание язв. Если этого не происходит (около 10% пациентов), язва переходит в хроническую форму, формируется воспалительный вал с возникновением повторных осложнений.

При рецидиве кровотечения нами произведено оперативное лечение (в 7 (2%) случаев), из них в 5 случаях резекция желудка с удалением язвенного дефекта, в 2-х случаях паллиативная гастротомия с прошиванием кровоточащей язвы. Исходя из общего состояния, были прооперированы всего 9 больных (2,6%) с острым гастродуоденальным язвенным кровотечением, из них двое на высоте кровотечения из-за неэффективности эндоскопического гемостаза, 7 больных после первичной эндоскопической остановки кровотечения при РК. Остальные больные были излечены комплексной противоявенной, гемостатической и антихеликобактерной терапией.

После операции из-за тяжелого состояния умерло двое больных: один, оперированный на высоте профузного кровотечения (операция отчаяния), другой больной с ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом после рецидива кровотечения.

Послеоперационная летальность составила 22% к числу оперированных, что составило 0,5% к общему числу больных с ОГДЯК.

Проведенный нами анализ исходного материала выявил основные причины, приводящие к острым гастродуоденальным кровотечениям. Они распределены в 3 основные группы:

-Приём ульцерогенных препаратов (стероиды, НПВП, антикоагулянты, дезагреганты - в 118 (35%) случаев).

-Состояние стресса и обострения язвенной болезни в весеннее-осенний период (в 156 (45%) случаев).

-Наличие соматической патологии у больных пожилого и старческого возраста (ИБС, атеросклероз, сахарный диабет, заболевания печени - в 70 (20%) случаев).

У больных при успешном эндоскопическом гемостазе дальнейшими методами профилактики и лечения были антисекреторная и гастропротекторная терапия блокаторами протонной помпы (контролок (пантопрозол) в/в), или блокаторами Н-2 рецепторов (кваматель, зонтак в/в), антациды, антихеликобактерная терапия на фоне гемостатической и инфузионной терапии.

Таким образом, предложенные эндоскопические способы гемостаза в сочетании с современной антисекреторной, антихеликобактерной и гемостатической терапией в большинстве случаев острых гастродуоденальных язвенных кровотечений позволили предотвратить его рецидив, добиться адекватного гемостаза. Полученные нами результаты согласуются с данными многих авторов, т.е. лечение острых гастродуоденальных кровотечений в подавляющем большинстве случаев является сугубо терапевтической проблемой [3,25]. Хирургом решается лишь вопрос показаний к оперативному лечению при профузном язвенном кровотечении и рецидиве его повторения.

Заключение. Из общего количества больных с ОГДЯК (344 случаев) наиболее чаще кровотечением осложнялись язвы дуоденальной локализации. Это в основном больные молодого и среднего возраста, в 2-3 раза чаще у мужчин.

У 84% больных гастродуоденальное кровотечение было выявлено впервые. 77% больных госпитализированы в течение первых 2-х суток от начала язвенного кровотечения.

У 75,6% больных с ОГДЯК установлено состоявшееся язвенное кровотечение по Forrest II А,В,С; F IIА - в 42 (12,2%), F IIВ - в 132 (38,4%), F IIС - в 86 (25%) случаях; у 2,6% больных - Forrest IА; у 11,9% больных - Forrest IВ.

Размеры язв до 1 см установлены в 94,2% случаев, гигантские язвы (более 2 см) в 1,2% случаев, последные являлись причиной профузного язвенного кровотечения с геморрагическим шоком, а в последующем и причиной развития рецидива повторного кровотечения.

Комплексное лечение ОГДЯК эндоскопическим гемостазом, противоязвенной, гемостатической, антисекреторной, антихеликобактерной и инфузионной терапией в 97,4% случаев дало возможность остановить кровотечение и воздержаться от операции.