По мнению ведущих ученых в области охраны материнства и детства России основными резервами повышения рождаемости, кроме материального стимулирования являются: улучшение репродуктивного здоровья женщин детородного возраста, повышение качества их жизни, использование медико-социальных факторов риска как основы для профилактики осложнений течения беременности, родов и послеродового периода, что в свою очередь приведет к росту удельного веса нормальных родов.

Данное сообщение посвящено результатам исследования медико-социальных характеристик женщин, обратившихся в женскую консультацию за медицинской помощью. Для чего было обследовано анонимным путем 448 женщин по специально составленной программе (анкете).

Как показал анализ, обследованные женщины по возрасту распределились следующим образом: до 20 лет – 5,6% лиц, 20-24 года – 15,5% лиц, 25-29 лет – 15,0% лиц, 30-34 года – 5,6% лиц, 35-39 лет – 10,3% лиц, 40-44 года – 14,1% лиц, 45-49 лет – 14,1% лиц, 50 лет и старше – 19,8% лиц.

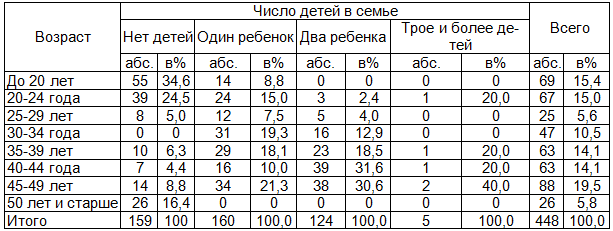

Распределение обследованных женщин фертильного возраста в зависимости от их возраста и числа детей в семье представлено в табл. 1, из которой видно, что в общей массе обследованных нет детей (у 35,5% женщин охваченных исследованием), у 35,7% лиц по одному ребенку, у 27,7% лиц – по 2 ребенка, у 1,1% лиц – трое и более детей. Наибольший удельный вес в возрастной группе до 20 лет составили женщины, не имеющие детей (34,6% лиц); наибольший удельный вес женщин, имеющих одного ребенка – среди лиц в возрасте 45-49 лет (21,3%); имеющих 2-х детей – среди лиц в возрасте 40-44 года (31,6%) и 3-х и более – среди лиц в возрасте 45-49 лет – 40,0%.

Таблица 1. Распределение женщин фертильного возраста в зависимости от возраста и числа детей в семье (в процентах к итогу)

По семейному положению: 61,3% лиц состояли в зарегистрированном браке, в гражданском браке – 9,0% лиц; 15,2% лиц – не замужем, 9,3% лиц – в разводе, 5,2% лиц – вдовы; у большинства из них (86,6% лиц) брак был первым. На вопрос о количестве браков дали ответ 75,2% женщин, из них 86,6% состояли в первом браке, остальные 13,4% – в повторном. Анализ распределения женщин по длительности брака показал, что до 1 года состоят в браке 6,8% лиц; 1-4 года – 20,4% лиц; 5-9 лет – 13,1% лиц; 10-14 лет – 10,6%; 15-19 лет – 13,1% лиц; 20 лет и более – 36,0% лиц. По характеру внутрисемейных отношений: хорошие – у 69,2% лиц, удовлетворительные – у 27,7% лиц, плохие – у 3,1% лиц. По образованию: из числа обследованных 10,2% лиц имели общее среднее; 3,4% лиц – незаконченное среднее; 28,0% лиц – среднее специальное; 58,4% лиц – высшее.

Анализ обследованных женщин по принадлежности к общественно-профессиональной группе выявил следующее: учащихся было 1,4% лиц; студенток – 8,6% лиц; женщин-рабочих – 24,5% лиц, женщин-служащих – 46,9% лиц; домохозяек – 8,6% лиц, безработных женщин – 5,0% лиц, прочие профессиональные группы – 5,0% лиц.

Из общего числа обследованных женщин 37,1% лиц указали, что на их рабочем месте имеются те или иные профессиональные вредности; 6,9% лиц отметили наличие запыленности; 2,0% лиц – наличие загазованности; 9,4% лиц – наличие шума и вибрации; 4,2% лиц – наличие контакта с токсико-химическими веществами; 6,5% лиц – изменение температурного режима; 34,2% лиц – нервно-эмоциональное напряжение; 8,3% лиц – физическое напряжение; 3,6% лиц – наличие прочих вредностей. С указанными производственно-профессиональными вредностями 17,0% лиц имеют кратковременный контакт; 44,5% лиц – периодический контакт; 38,5% лиц - имеют постоянный контакт.

Анализ оценок жилищно-бытовых условий обследованных женщин выявил следующее: более половины женщин (55,3% лиц) оценили их как хорошие; 38,3% лиц – как удовлетворительные и 6,4% лиц – как плохие.

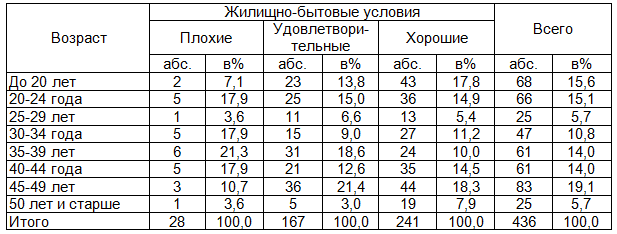

Распределение женщин фертильного возраста в зависимости от возраста и жилищно-бытовых условий представлено в табл. 2, из которой видно, что свои жилищно-бытовые условия как хорошие оценили 55,3% обследованных женщин, 38,3% лиц – как удовлетворительные, 6,4% лиц – как плохие. Наибольший удельный вес женщин, имеющих хорошие жилищно-бытовые условия, зарегистрирован среди лиц в возрасте 45-49 лет (18,3%), удовлетворительные – среди лиц в возрасте 45-49 лет (21,4%), плохие – среди лиц в возрасте 35-39 лет (21,3%).

Таблица 2. Распределение женщин фертильного возраста в зависимости от возраста и жилищно-бытовых условий (в процентах к итогу)

По оценке женщинами своего материального обеспечения были получены следующие данные: хорошее – 24,2% лиц; среднее – 53,6% лиц; ниже среднего – 19,4% лиц; за чертой бедности – 2,8% лиц.

Анализ распределения женщин фертильного возраста в зависимости от возраста и материального обеспечения показал, что более половины женщин имеют среднее материальное обеспечение (53,7%), хорошее – 24,2%, ниже среднего – 22,1% лиц. По данным обследования, наибольший удельный вес хорошее материальное обеспечение имеют лица в возрасте до 20 лет (26,7%), удовлетворительное – в возрасте 45-49 лет (18,4%), ниже среднего – в возрасте 45-49 лет (табл. 3).

Таблица 3. Распределение женщин фертильного возраста в зависимости от возраста и материального обеспечения (в процентах к итогу)

Следует отметить, что 15,6% обследованных женщин живут вблизи вредных для здоровья производств; 20,4% лиц – курят; 63,0% лиц – употребляет алкоголь; 0,7% лиц – наркотики.

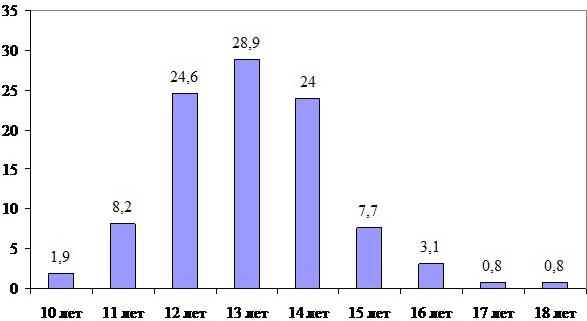

Опрос женщин о начале менструаций у них выявил следующее: у 10,1% лиц – до 12 лет; у 8,2% лиц – с 11 лет; у 24,6% лиц – с 12 лет; у 28,9% лиц – с 13 лет; у 24,0% лиц – с 14 лет; у 12,4% лиц – с 15 лет и старше (рис. 1). Следует отметить, что у 59,6% лиц менструации были не регулярными, у 29,2% лиц – они сопровождались менструальными болями.

Анализ числа беременностей, которые были зарегистрированы конкретно у каждой обследованной женщины показал, что у 18,8% лиц на момент обследования не было зарегистрировано ни одной беременности; у 21,4% лиц – одна; у 17,4% лиц – две; у 16,7% лиц – три; у 25,7% лиц – четыре и более.

Анализ распределения женщин фертильного возраста в зависимости от их возраста и числа беременностей показал, что на момент обследования у 18,8% лиц беременностей не было; одна беременность зарегистрирована у 21,4% лиц; две – у 17,4% лиц. Наибольший удельный вес женщин, не имевших беременности, было отмечено в группе лиц до 20 лет; одна беременность – также среди женщин в возрасте до 20 лет; две – у женщин в возрасте 45-49 лет; три – у женщин в возрасте 40-44 года и 45-49 лет (по 22,7% лиц); четыре и более – в возрастной группе 45-49 лет (27,8% лиц) (табл. 4).

Рис. 1. Распределение женщин в зависимости от возраста начала менструаций (в% к итогу).

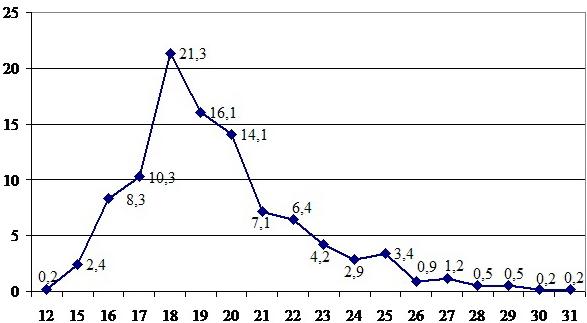

На рис. 2 представлено распределение женщин в зависимости от возраста начала половой жизни: наибольший удельный вес начала половой жизни приходится на возраст 18-19 лет – 37,4%.

Рис. 2. Распределение женщин в зависимости от возраста начала половой жизни.

Таблица 4. Распределение женщин фертильного возраста в зависимости от возраста и числа беременностей (в процентах к итогу)

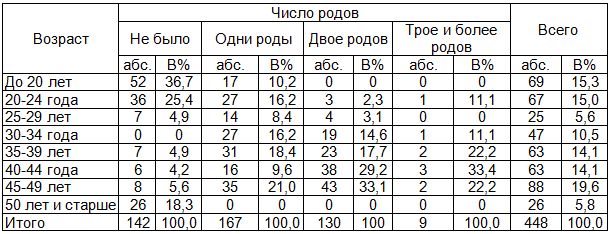

Изучение распределения женщин фертильного возраста в зависимости от возраста и числа родов показало, что не было родов у 31,7% лиц, одни роды – у 37,3% лиц, двое родов – у 29,0% лиц, трое и более – у 2,0% лиц. Наибольший удельный вес среди женщин, у которых не было родов, зарегистрирован среди лиц в возрасте до 20 лет (36,7%), одни роды – у лиц в возрасте 45-49 лет (21,0%), двое родов – в возрасте 45-49 лет (33,1%), трое и более родов – в возрасте 40-44 года (33,4%) (табл. 5).

Таблица 5. Распределение женщин фертильного возраста в зависимости от возраста и числа родов (в процентах к итогу)

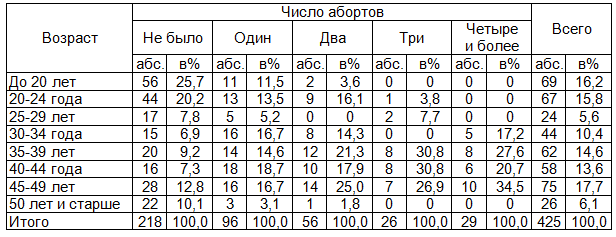

В табл. 6 представлено распределение женщин фертильного возраста в зависимости от возраста и числа абортов, из которой видно, что у 51,3% женщин абортов не было; у 22,6% был один аборт; у 13,2% лиц – два аборта; у 6,1% - три; у 6,8% - четыре и более. Наибольший удельный вес женщин, у которых не было аборта – женщины в возрасте до 20 лет (25,7% лиц), один – в возрасте 40-44 года (18,7% лиц), два – в возрасте 45-49 лет (25,0%), три – в возрасте 35-39 лет и 40-44 года (по 30,8%), четыре и более – в возрастной группе 45-49 лет (34,5%).

Таблица 6. Распределение женщин фертильного возраста в зависимости от возраста и числа абортов (в процентах к итогу)

По числу выкидышей: один отмечен у 9,4% лиц; два и более – у 3,8% лиц; у остальных 86,8% лиц выкидышей не было. У большинства женщин (78,0% лиц) первая беременность протекала нормально, у остальных (22,0% лиц) – с осложнениями. Последняя беременность протекала нормально у 77,7% лиц, а с осложнениями – у 2,3% лиц. Взаимоотношения в семье в связи с беременностью улучшились у 52,7% лиц, остались без изменений – у 47,3% лиц.

Встали на учет в женскую консультацию со сроком беременности до 12 недель беременности 91,1% женщин, остальные (8,9% женщин) – при беременности 12 недель и более.

Анализ показал, что число посещений женской консультации до 5 раз зарегистрировано у 46,5% женщин; 5-9 раз – у 30,2% женщин; 10-14 раз – у 14,0% женщин; 15 раз и более – у 9,3% лиц. Регулярно посещали женскую консультацию 78,7% женщин; 21,3% - нерегулярно. Причинами нерегулярности посещений женской консультации были: отсутствие свободного времени у женщин (10,5%); недостатки в организации работы медицинского персонала (5,3%); нежелание самой женщины (3,5%) и недостаточная квалификация врача, по мнению женщин (1,8%).

Согласно полученным ответам, у 63,2% беременность была запланированной, а у 96,5% она была желанной.

Из вредных для здоровья привычек, следует отметить, что во время беременности 31,6% женщин употребляли алкоголь, 24,6% - курили, 15,8% - употребляли гормональные препараты, 17,5% - антибиотики, 1,8% - другие противовоспалительные средства. При этом, во время беременности 17,5% лиц перенесли ОРВИ; 3,%% лиц – цитомегаловирус; по 1,8% лиц – грипп, токсоплазмоз, кишечные инфекции; 7,0% лиц – другие инфекционные заболевания. Из общего числа женщин, имевших беременность на момент обследования, у 57,9% лиц были зарегистрированы осложнения течения беременности. Анализ структуры зарегистрированных осложнений течения беременности показал, что наибольший удельный вес приходится на угрозу невынашивания (50,9%), на втором месте – ранний токсикоз (29,8%), на третьем – повышенное АД ( 5,3%), на четвертом - ресус-конфликт (3,5%), на пятом – отеки (1,8%) и белок в моче (1,8%), на остальные, единичные по симптоматике осложнения, приходится 7,0%. Следует отметить, что из 57 беременных женщин на момент обследования 40,4% были госпитализированы во время беременности, из которых 50,0% были госпитализированы один раз, 40,9% - 2 раза, остальные 9,1% по 3 и более раз. Длительность госпитализации, в большинстве своем, составляла от 8 до 14 дней (68,2%), до 7 дней – 22,7% лиц, остальные 9,1% лиц – более 14 дней.

Из 258 обследованных женщин, имевших роды, 82,5% лиц отметили, что роды прошли в срок, 13,6% - преждевременные, а 3,9% лиц – запоздалые.

Анализ осложнений в родах показал, что наибольший удельный вес составляли «преждевременное излитие вод» (28,0%), на втором месте – «обвитие пуповины» (27,3% лиц), на третьем – «асфиксия плода» (16,0%), на четвертом – «многоводие» (14,0%), на пятом – «маловодие» (10,0%), на шестом – «прочие осложнения» (4,7%).

Со слов обследованных женщин, имевших роды, у 70,6% лиц они протекали нормально, 11,8% лиц – затруднились оценить, а 17,6% лиц отметили, что они протекали с осложнениями. Большинство обследованных женщин (91,0%) мечтали о материнстве, 6,7% лиц затруднились ответить, а 2,3% лиц – «нет». Большинство обследованных женщин мечтают о двух детях (68,2%), 21,1% - об одном, 7,8% - о трех и 2,9% - о четырех и более. На момент обследования большинство женщин имели одного ребенка (55,1%), 43,1% - двух, а 1,8% - трех и более.

Анализ гинекологической заболеваемости женщин, обратившихся в женскую консультацию, показал, что ее уровень составляет 1332,6 случая на 1000 женщин. В среднем на одну обследованную женщину приходится 1,33 заболевания. Наибольший уровень составляют заболевания молочных желез (301,4 случая на 1000 женщин), на втором месте – миома матки (236,6 ‰) на третьем – эндометриоз (209,8 ‰), на четвертом – воспалительные заболевания органов малого таза (138,4 ‰), на пятом – доброкачественные опухоли яичников (136,2 ‰).

По структуре гинекологической заболеваемости у женщин первое место занимают «заболевания молочных желез» (23,4%), на втором – миома матки (18,3%), на третьем – эндометриоз (16,2%), на четвертом - воспалительные заболевания органов малого таза (10,6%), на пятом – доброкачественные опухоли яичников (10,5%), что в совокупности составляет 79,0% от общего числа выявленных заболеваний. Следует отметить, что только 42,7% женщин состоят на диспансерном учете у врача-гинеколога, а заболевание, по поводу которого они состоят на учете, смогли назвать 35,5% лиц; 38,2% лиц смогли назвать врача-специалиста, у которого состоят на учете, что можно объяснить поздней постановкой на диспансерный учет; 87,3% из ответивших на вопрос о возрасте выявления гинекологического заболевания отметили, что оно было выявлено после 20 лет.

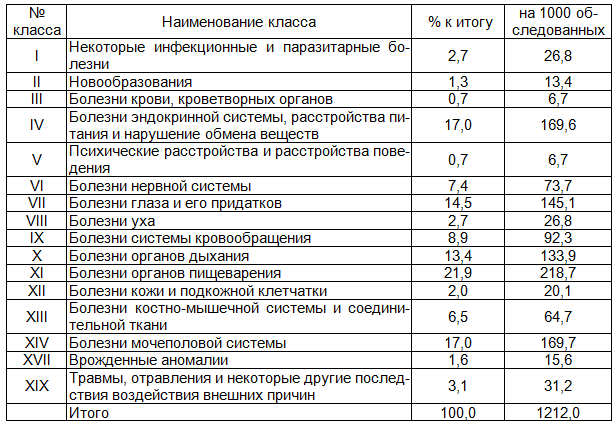

Кроме гинекологических заболеваний у женщин, обратившихся за медицинской помощью, были выявлены и многочисленные соматические заболевания, которые представлены в табл. 7, из которой видно, что наибольший удельный вес составляют «Болезни органов пищеварения» – 21,9%, на втором месте – «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ» и «Болезни мочеполовой системы» (по 17,0%), на третьем – «Болезни глаза» (14,5%), на четвертом – «Болезни органов дыхания» (13,4%) и др.

Состояние своего здоровья женщины оценили следующим образом: как «хорошее» - 31,3%; как «удовлетворительное» - 50,9%; как «плохое» - 6,2%; остальные (11,6% лиц) затруднились ответить.

Как показал анализ заключение врача акушера-гинеколога, нормальное течение беременности из тех лиц, у которых она была зарегистрирована на момент обследования, наблюдалось у 32,5% беременных, в то время, как по оценкам самих женщин, нормальное течение беременности отметили только 21,1% лиц.

Анализ заболеваний, выявленных врачом акушером-гинекологом, по сравнению с теми, которые были указаны самими женщинами, показал, что по данным гинеколога, ведущим заболевание женщин является миома матки (20,6%), а по данным анкетирования женщин – заболевания молочных желез (30,1%).

Таким образом, особенностями медико-социальных характеристик женщин, обследованных в женской консультации для оценки их репродуктивного здоровья, являются: преобладание среди них женщин в возрасте 15-49 лет (80,2%); наличие в семье, в основном, одного ребенка (у 35,7%); большинство (61,3% лиц) состоят в браке; наличие «хороших» внутрисемейных отношений (у 69,2% лиц); преобладание среди них женщин-служащих (46,9% лиц); оценившие свои жилищно-бытовые условия как хорошие (55,3%); оценившие свое материальное обеспечение как среднее (53,7% лиц); курят 20,4% женщин; употребляют алкоголь 63,0% лиц; имеющих одну и более беременностей (81,2% лиц); не имевших выкидышей (86,8% лиц); вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) – 91,1% женщин; посещавшие женские консультации 5 раз и более (53,5% лиц); беременность была желанной у 96,5% женщин; имевшие одного ребенка (55,1% лиц); гинекологическая заболеваемость по обращаемости составила 1332,6 случая на 1000 женщин; состоят на диспансерном учете 42,7% женщин; оценившие состояние своего здоровья как «удовлетворительное» (50,9% лиц).

Таблица 7. Соматическая заболеваемость женщин, прошедших обследование в женской консультации (в % к итогу и на 1000 обследованных)

Полученные данные можно использовать для профилактики заболеваемости женщин, осложнений течения беременности, родов и послеродового периодов, что в конечном итоге приведет к повышению уровня воспроизводства населения.