Введение. Неонатальный период характеризуется особенностями функционирования всех органов и систем новорожденного. Не является исключением и система гемостаза. В процессе адаптации к внеутробной жизни в системе гемостаза новорожденного происходят динамичные изменения, которые у здорового ребенка не должны выходить за физиологические пределы, так как выход за эти границы способен вызвать развитие как тромбозов, так и кровотечений. Иными словами, внутри самой системы должен сохраняться баланс. В то же время важнейшей клинической особенностью состояния гемостаза плодов, новорожденных и детей первых месяцев жизни является тенденция к более легкому возникновению разнонаправленных нарушений по сравнению с детьми более старшего возраста и взрослыми [1].

И чем младше ребенок, чем более незрелым он родился, тем выше риск развития у него тромботических или геморрагических осложнений. Система гемостаза, как и все остальные системы организма, претерпевает изменения в процессе внутриутробного развития, продолжая изменяться в период роста и развития ребенка.

Нарушения гемостаза часты в педиатрической практике, но в неонатологии они приобретают особую актуальность, так как легко усугубляются на фоне физиологической нестабильности системы под влиянием разнообразных патологических процессов. Часто именно нарушения гемостаза определяют летальный исход у больного при бактериальных инфекциях, сепсисе, пневмопатиях, врожденных пороках и т.п. [2].

Одним из стимулов к подробному изучению особенностей гемостаза послужило увеличение доли детей, рожденных с низкой и экстремально низкой массой тела. Знание особенностей гемостаза и фибринолитической системы у недоношенных новорожденных различного срока гестации позволяет выделять критические сроки на 1 месяце жизни, предполагать развитие геморрагических и тромботический осложнений на фоне текущего заболевания и профилактировать данные состояния.

Цель исследования - выявить и изучить особенности показателей гемостаза и фибринолиза у недоношенных новорожденных с 27 по 36 неделю гестации с внутриутробной пневмонией, церебральной ишемией, внутрижелудочковым кровоизлиянием, энтероколитом.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 60 недоношенных новорожденных детей в возрасте до 1 месяца жизни. Они находились на обследовании и лечении в педиатрическом отделении для недоношенных детей Городской больницы №8 г. Москвы.

Дети были разделены на три группы по сроку гестации, не зависимо от диагноза и пола - 27-30, 30.5-33 и 33.5-36 неделя гестации.

Всем наблюдаемым детям проводилось следующее обследование в возрасте 1, 2, 3 и 4 неделя жизни: клинический осмотр, инструментальное обследование, лабораторная диагностика.

При поступлении ребенка в стационар изучался анамнез матери ребенка, сопутствующих заболеваний, получаемого лечения, особенностей течения беременности, родов; состояния ребенка после рождения, анамнез его раннего развития, оценка физического развития а также выявление признаков геморрагического синдрома или тромбоза.

Инструментальное обследование включало: ультразвукового исследования органов брюшной полости и почек, эхокардиография (ЭХОКГ), нейросонография (НСГ), рентгенологическое исследование органов грудной и брюшной полости.

Лабораторное обследование было представлено клиническим анализом крови (гемоглобин, гематокрит, лейкоциты, палочкоядерные, сегментоядерные, тромбоциты), биохимическим анализ крови (белок, альбумин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза, билирубин и его фракции, триглицериды), С- реактивный белок, клиническим анализ мочи (лейкоциты, эритроциты), показатели гемостаза и фибринолиза (фибриноген, активированное частичное тромбопластиновое время и протромбиновое время (ПВ), антитромбин-111 (АТ-111), д-димер, плазминоген, тканевой активатор плазмигеногена (t-РА), протеин С и S, ингибитор активатора плазминогена-1 (РАI-1).

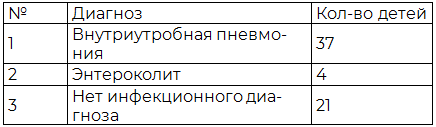

Результаты исследования. В ходе клинического осмотра у 4 детей были обнаружены признаки геморрагического синдрома на 5-6 сутки жизни, проявившийся желудочно-кишечным кровотечением, у 2 детей кожно-геморрагическая форма. У 37 детей была диагностирована внутриутробная пневмония, 4 ребенка наблюдались с диагнозом энтероколит, остальные 21 из 60 не имели инфекционного диагноза (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1. Распределение заболеваемости

Рис. 1. Распределение заболеваемости.

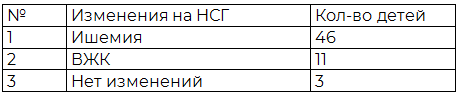

У 46 детей из 60 обнаружены изменения на НСГ, соответствующие церебральной ишемии, у 11 детей признаки внутрижелудочкового кровоизлияния (ВЖК), 3 детей не имели изменений (табл. 2, рис. 2).

Таблица 2. Распределение изменений на НСГ

Рис. 2. Изменения на НСГ.

Диагноз внутрижелудочковое кровоизлияние был выставлен 5 детям на 1 неделе жизни, 6 детям на 2 неделе жизни. Дети с желудочно-кишечным кровотечением наблюдались с диагнозом энтероколит. Ни у одного из обследуемых детей не были выявлены признаки тромбоза. Результаты клинического и биохимического анализов крови соответствовали течению инфекционного процесса у детей с инфекционным диагнозом.

В ходе исследования не было выявлено существенных отличий при данных заболеваниях во всех трех группах внутри и между собой, за исключением ингибитора активатора плазминогена - 1. Его уровень у детей с церебральной ишемией и внутриутробной пневмонией выше по сравнению с детьми с внутрижелудочковым кровоизлиянием и геморрагическим синдромом.

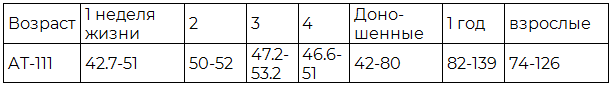

Что касается возрастных особенностей при исследовании крови в возрасте 1,2,3 и 4 недели жизни, то было получено: концентрация антикоагулянтов (антитромбина - 111, протеин С и S) в данной возрастной группе (дети до 1 месяцев жизни) достоверно ниже, по сравнению с детьми более старшего возраста (табл. 3).

Таблица 3. Показатели антитромбина-111 (АТ-111) у недоношенных новорожденных 1,2,3 и 4 недели жизни в сравнении с другими возрастами

Примечание: здесь и далее нормы для доношенных, в 1 год и взрослые по Andrew M.

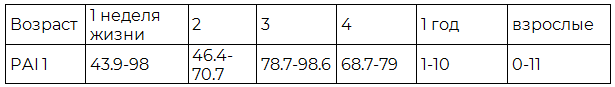

Концентрация t-PA и плазминогена у новорожденных также остается на низком уровне. Концентрация PAI-1 у плодов снижена, после рождения ребенка происходит значительное нарастание его активности, что превышает норму взрослых и сохраняется таковой на протяжении 1 месяца жизни (табл. 4).

Таблица 4. PAI-1 у недоношенных новорожденных в сравнении с другими возрастами

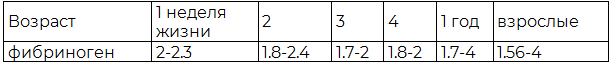

Высокий уровень продуктов фибринолиза – д-димера, в ходе активации этой системы в родах сохраняется на протяжении 1месяца жизни. Активность витамин-К-зависимых факторов у новорожденных детей более низкая, чем у взрослых, но постепенно повышается. Следствием этого является более длинное активированное частичное тромбопластиновое время. Уровень протромбинового времени у детей на 1 месяце жизни не отличался от значений у детей старше 1 мес. жизни. На 3 и 4 неделе жизни получены наиболее низкие значения фибриногена (табл. 5).

Таблица 5. Сравнительные нормы фибриногена

Для определения уровня показателей гемостаза используются различные методики и реактивы [5], в данном случае исследования проводились на аппарате ACL 9000 с использованием хромогенного субстрата и стрептокиназного реагента.

Заключение. Выявленные особенности уровня Антитромбина 111 приходилось дифференцировать с врожденным и приобретенным дефицитом. При этом необходимо учитывать клиническую картину заболевания и соответствующие изменения других показателей. По данным W.E. Hathaway и соавторов (1978) доношенные дети имеют уровень антитромбина 111 30-50%, дети сроком гестации 28-32% имеют уровень АТ 111 30-50%, далее он повышается до 57.4% [3].

Снижение уровня протеинов Си S может быть связано с врожденным дефицитом этих показателей, приводящее к развитию тромбофилии [6] или являться особенностью детей, рожденных раньше срока. Данные изменения уровня фибриногена следует дифференцировать с дисфибриногенемиями [3].

Учитывая полученные данные: наличие в крови 60 обследованных недоношенных детей в период новорожденности лабораторных признаков как гиперкоагуляции, так и гипокоагуляции, а также отсутствия существенных различий показателей при исследуемых заболеваниях, можно сделать вывод о снижении белково-синтетической функции печени, а полученные результаты являются возрастными особенностями периода новорожденности у недоношенных детей. Зная эти особенности, следует уделить внимание профилактике патологических состояний в данный возрастной период и использовать антигеморрагическую терапию строго по показаниям.