Введение. Состояние здоровья детского населения является не только критерием уровня развития общества, но и залогом его потенциального устойчивого экономического развития [1]. Дети, лишившиеся попечения родителей (ДЛПР), являются категорией детского населения, требующей особой социальной помощи и защиты. Имеющиеся публикации [2, 3] свидетельствуют о том, что дети, оставшиеся без попечения родителей и воспитывающиеся в специализированных учреждениях, имеют гораздо более низкие показатели здоровья по сравнению с детской популяцией в целом. В частности, для воспитанников интернатских учреждений характерно низкое физическое развитие. У 32,5% детей масса тела при рождении менее 2500 гр. Нормальные массо-ростовые показатели имеют лишь 34,1% воспитанников. Дефицит массы тела отмечается у 62,6% детей. Заболеваемость в течение первых трех лет пребывания в интернатских учреждениях составляет более 3000 на 1000 детей в год, а на четвертом году – более 7000. Как отмечают R.M. Kreider, P.N. Cohen [6], уровень распространения ограничений жизнедеятельности среди этих детей более чем вдвое выше по сравнению со средним по стране (11,7% и 5,8% соответственно).

В настоящее время в Российской Федерации официально зарегистрировано около 800 000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет приблизительно 2,5% численности детского населения страны [4]. В Великобритании данный показатель составляет 2,5%, в Германии – 0,89%, в США – 0,6% [5].

С 2007 года в Российской Федерации проводится ежегодная диспансеризация детей-сирот и лишившихся попечения родителей. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. N 116 "О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", Министерству здравоохранения следует обеспечить мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и оказания им в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов.

Все перечисленные аспекты определили актуальность настоящего исследования, целью которого являлось изучение состояния здоровья детей, лишившихся попечения родителей. В соответствии с целью были определены три задачи: проанализировать состояние здоровья данной категории детей по результатам диспансеризации, данным амбулаторных карт и результатам социологического опроса опекунов (приемных родителей).

Материалы и методы. Сбор материала осуществлялся следующим образом. По данным одного из районных отделов здравоохранения г. Санкт-Петербург были изучены результаты диспансеризации ДЛПР (320 чел). При этом были рассчитаны показатели патологической пораженности (частота и структура выявленной патологии). Далее на базе отделов опеки и попечительства была проведена выкопировка сведений из личных дел опекаемых детей. Эти сведения были дополнены данными из амбулаторных карт детей (сбор информации осуществлялся во всех детских поликлиниках района, выбранного в качестве базового). При этом на специально разработанную карту заносились результаты профилактических осмотров, а также сведения об обращаемости в поликлинику (случаях госпитализации) за три последних года. Для получения сравнительной характеристики состояния здоровья ДЛПР, находящихся в интернатных учреждениях и под опекой, проводилась также выкопировка сведений из историй болезни детей, находящихся в доме ребенка, детском доме, воспитанников социально-реабилитационного Центра (в последнем случае были учтены также результаты психологического обследования воспитанников). Также было проведено анкетирование 120 опекунов (приемных родителей). Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6» и «Microsoft Excel». Были рассчитаны статистические показатели и их ошибки. Оценка достоверности разности показателей проводилась с использованием критерия Стьюдента (различия оценивались как достоверные при значении критерия 2 и более, т.е. уровень надежности составлял более 95,5%).

Результаты и их обсуждение. По результатам диспансеризации детей было установлено, что уровень патологической пораженности составил 1834,3‰. Наиболее часто выявляемыми заболеваниями являлись: болезни костно-мышечной системы (534,4‰), глаза и его придаточного аппарата (312,5‰), нервной системы (259,4‰), эндокринной системы (203,1‰). В структуре выявленных заболеваний на долю болезней костно-мышечной системы пришлось 29,1%, глаза и его придаточного аппарата - 17,0%, нервной системы - 14,1%, эндокринной системы – 11,0%, органов пищеварения – 7,5%, дыхания – 6,0%, мочеполовой системы – 3,4%, прочей патологии – 11,9%.

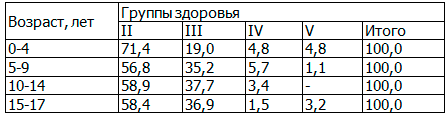

По группам здоровья дети распределились следующим образом. Ко II группе здоровья были отнесены 59,1% осмотренных, III – 35,6%, IV - 3,7%, V - 1,6%. Указанное соотношение отличалось у детей разного возраста (табл. 1). В частности, доля отнесенных ко второй группе здоровья была максимальной (71,4%) среди детей до 4 лет. Нормальным физическое развитие было признано у 82,5% детей. Отклонениями в физическом развитии являлись избыток (8,7%) и дефицит (7,8%) массы тела.

Таблица 1. Распределение детей разного возраста по группам здоровья (в%)

Анализ первичной медицинской документации показал, что при профилактическом осмотре доля случаев выявления патологии различными специалистами колебалась от 10,4% до 42,4% (рис. 1). Педиатром была выявлена патология у 30,3% детей (в т.ч. у 9,0% - болезни системы кровообращения; у 5,5% - рахит; у 3,4% - болезни органов пищеварения; у 2,6% - органов дыхания). Важно отметить различия в соотношении доли детей, признанных здоровыми и имеющих хронические заболевания среди отдельных категорий анализируемой совокупности детей (рис. 2). В частности, минимальной (12,5%) была доля здоровых среди детей, находящихся в доме ребенка. Обращает на себя внимание и следующее обстоятельство. Среди приемных детей доля имеющих хронические заболевания была достоверно (р=0,033) ниже (13,0%), чем среди опекаемых (28,2%). Это связано с определенными требованиями приемных родителей к здоровью детей, которых они хотят взять в семью (при этом опекуны нередко находятся в вынужденной ситуации брать ребенка под опеку независимо от состояния его здоровья).

Рис. 1. Частота выявления патологии у детей различными специалистами (в %).

Врачом-ортопедом была выявлена патология чуть менее чем у половины (42,4%) детей, в т.ч. у 13,3% - плоскостопие 1-2 степени, у 2,2% - 3-4 ст.; сколиоз 1-2 степени – у 4,1%; 3-4 степени – у 1,1%; нарушения осанки – у 16,6%; тетрапарез – у 2,2%; прочие нарушения – у 3,0%. Неврологом заболевания выявлялись более чем у трети (37,9%) детей. Стоматологом более чем у трети (36,5%) детей был выявлен кариес. Хирургом были выявлены заболевания у 18,2% детей: преимущественно грыжа (6,7%) и заболевания мочеполовых органов (6,5%). Эндокринолог выявил заболевания у каждого шестого (15,5%) осмотренного ребенка. Врач-психиатр признал больными 10,4% осмотренных детей. Наиболее «благополучная» ситуация в данном плане отмечалась среди приемных детей (8,7%). Заболевания ЛОР-органов были выявлены у 17,9% осмотренных детей. В единичных случаях (0,6%) у детей выявлялась дерматологическая патология (псориаз, дерматит).

Рис. 2. Доля детей, признанных педиатром здоровыми, среди отдельных контингентов детей (в%).

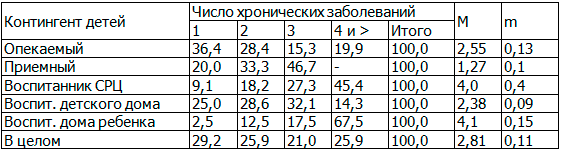

В целом та или иная патология имелась у 80,2% осмотренных детей. Среди имевших ее у 27,2% имелось одно заболевание; у 25,9% - два; у 21,0% - три; у 25,9% - более трех (максимально зарегистрированное их число – 9). В среднем на одного ребенка была зарегистрировано 2,81±0,11 хронических заболеваний (патологических состояний). Ниже было это число среди опекаемых, приемных детей, воспитанников детского дома; в 1,5 раза и выше – в социально-реабилитационном центре и доме ребенка (табл. 2). Нельзя не отметить также, что 8,6% данной категории детей являлись инвалидами: 4,4% опекаемых; 4,4% приемных детей; 3,3% воспитывающихся в детском доме; 47,5% - в доме ребенка.

Таблица 2. Распределение детей по числу выявленных хронических заболеваний (в%) и их среднее число (М±m)

Примечание: СРЦ – социально-реабилитационный центр.

Дети, которые находились в специализированных учреждениях, наряду с медицинским, проходили психологическое обследование. По заключению психолога среди осмотренных детей 60% были признаны развитыми дисгармонично. У каждого пятого ребенка интеллектуальное развитие было признано низким. Более половины (52,4%) детей были оценены как склонные к конфликтам. В 70% случаев дети были мало мотивированы к обучению и труду (средняя степень мотивации имела место в 25,0% случаев; высокая – в 5,0%). Только у каждого четвертого ребенка был стабилен эмоциональный фон (у 65,1% он отличался лабильностью, и у 10,0% был стабильно низким – дети, склонные к пессимизму). По заключению психолога около половины (40,9%) осмотренных имеют склонность к антиобщественному поведению, а 52,4% отличаются повышенной раздражительностью. Полученные психологические особенности детей могут способствовать развитию (прогрессированию) у них соматических и психосоматических заболеваний.

Социологический опрос опекунов (приемных родителей) показал, что состояние здоровья опекаемого ребенка, 55,9% опекунов считали хорошим; 35,3% - удовлетворительным; 8,8% - плохим. 5,8% опрошенных отметили, что опекаемый ребенок является инвалидом. Приведенные данные отличаются от приведенных выше объективных сведений о состоянии здоровья детей, что может свидетельствовать либо о недостаточной информированности опекунов, либо недооценке ими изменений в состоянии здоровья детей, что может снижать уровень их медицинской активности в отношении опекаемых детей. Опекунам было также предложено оценить психологические особенности детей. Не отметили таковых 77,1% опрошенных. В 5,7% ответов респонденты подчеркнули «неадекватность» опекаемых; 2,9% - лживость; 14,3% - прочие. Полученные данные, с одной стороны, коррелируют с приведенными выше результатами психологического тестирования детей, а с другой, свидетельствуют об отсутствии должного контакта опекунов свою очередь, могут отражаться и на физическом, и на психологическом здоровье как детей, так и опекунов.

Заключение. Таким образом, приведенные данные доказывают, что у подавляющего большинства ДЛПР имеются различные заболевания (патологические состояния), которые (к тому же) нередко сочетаются, что требует медицинской помощи специалистов разного профиля. Наиболее «неблагополучной» является ситуация среди детей, воспитывающихся в домах ребенка. Однако, если в специализированных (интернатных) учреждениях имеется медицинская служба, то опекаемые (приемные) дети лечатся в территориальных учреждениях здравоохранения. Высокий уровень распространенности среди них хронической патологии обуславливает потребность в значительном объеме медицинской помощи, однако дифференциация нормативов медицинского обслуживания для данной категории детей не предусмотрена. В связи с этим мы считаем целесообразным главным врачам детских поликлиник при планировании штатов и нагрузки врачей, особенно участковых педиатров, дифференцировать ее с учетом состава семей, проживающих на участке (числа семей с опекаемыми и приемными детьми), а также дифференцировать норматив подушевого финансирования для данной категории детей. Учитывая приведенные особенности психологического статуса ДЛПР, целесообразно на базе отделов опеки и попечительства муниципальных образований организовать консультативный прием психолога для детей, опекунов, приемных родителей, а также сотрудников отделов.