Актуальность. Несмотря на несомненные успехи современной медицины, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются лидирующей причиной смерти во всём мире. По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 2009 г., в России от инфаркта миокарда каждые 15 минут умирают 2 человека, причем большая часть всех смертей связана с фатальными нарушениями ритма [3].

Совершенствование подходов к профилактике и лечению ишемической болезни сердца (ИБС) – наиболее актуальная проблема кардиологии. Главный путь осуществления вторичной профилактики – модификация факторов риска, польза от которой определяется исходным абсолютным риском сердечно-сосудистых осложнений (ССО) для конкретного индивида. В последнее время в альтернативу традиционным шкалам для оценки риска все чаще предлагается ориентироваться на поражение органов-мишеней [5]. Наиболее привлекательной для практического использования выглядит оценка жёсткости магистральных артерий, поскольку данный показатель, в отличие от классических факторов риска (ФР), напрямую отражает реально существующее поражение сосудистой стенки [7, 8].

Наиболее часто и давно используемый метод оценки региональной жёсткости артерий – измерение скорости распространения пульсовой волны (СРПВ). В ходе многочисленных исследований выявлены основные факторы и клинические состояния, ассоциированные с повышением данного показателя: наследственность по ССЗ и сахарному диабету (СД), гиподинамия, ожирение, курение, гиперхолестеринемия, СД и нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), гипертония, ИБС, застойная сердечная, хроническая почечная недостаточность и др. [6, 14].

Целью нашего исследования было определить показатели сосудистой жёсткости у мужчин с острым инфарктом миокарда (ИМ), проанализировать частоту встречаемости различных нарушений сердечного ритма в зависимости от состояния сосудистой жесткости при данной патологии и выявить факторы, влияющие на аортальную СРПВ при остром ИМ.

Материалы и методы. С помощью монитора артериального давления BPLab (ООО «Петр Телегин», Россия), оснащённого программой Vasotens, проведён офисный ангиологический скрининг больных в остром периоде ИМ в условиях палаты интенсивной терапии КБСМП г. Смоленска с декабря 2010 г. по октябрь 2011 г.; определялась СРПВ в аорте при поступлении (1–2 сутки госпитализации). Комплекс BPLab Vasotens состоит из амбулаторного суточного монитора и программного обеспечения BPLab по технологии Vasotens, использует осциллометрический метод оценки параметров жёсткости артерий, показателей периферической и центральной гемодинамики, в качестве чувствительного датчика используется обыкновенная манжета.

Кроме того, всем пациентам проводились лабораторные следования (общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма), электокардиография (ЭКГ), эхо-кардиография (ЭхоКГ), а также холтеровское мониторирование по показаниям.

Исследовано 111 мужчин в возрасте от 29 до 81 года (средний возраст 56,8±10,4 лет). У большинства пациентов основной группы ИМ был диагностирован впервые (83-74,8%), каждый четвёртый (28-25,2%) был госпитализирован с повторным ИМ.

По глубине сформировавшегося некроза больные распределялись следующим образом: QИМ зарегистрирован у 66 (59,5%) мужчин, QSИМ – у трети пациентов (36-32,4%), nonQИМ – у 9 (8,1%).

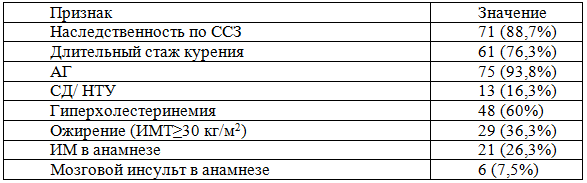

Распределение пациентов в зависимости от наличия факторов кардиоваскулярного риска представлено в табл. 1. Из исследования исключались больные с постоянной формой фибрилляции предсердий и выраженным ожирением (индекс массы тела (ИМТ) > 40 кг/м2).

Обработка полученных результатов проводилась с использованием непараметрических методов статистики. Данные представлены в виде M±SD, где М – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение. Количественные признаки сравнивали, используя критерий Манна-Уитни. Анализ связи двух признаков проводился с использованием корреляционного метода Спирмена, сравнение частот бинарного признака – методом анализа таблиц сопряженности. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение. При поступлении в группе пациентов с острым ИМ средняя СРПВ в аорте составила 8,0±0,67 м/с (при норме ≤7,2 м/с). СРПВ в аорте >7,2 м/с зарегистрирована у 109 (98,2%) мужчин, при этом её значение в пределах от 7,3 до 8,2 м/с включительно отмечалось у 83 (74,8%) пациентов, а критическое увеличение данного показателя (>чем на 1 м/с) – у 26 (23,4%) больных. Стоит отметить, что последние относились к более старшей возрастной группе (средний возраст составлял 55±9,9 лет и 61,3±10,8 лет соответственно, р<0,05).

Таблица 1. Распределение пациентов в зависимости от наличия факторов кардиоваскулярного риска

Примечание: СД – сахарный диабет; НТУ – нарушение толерантности к углеводам

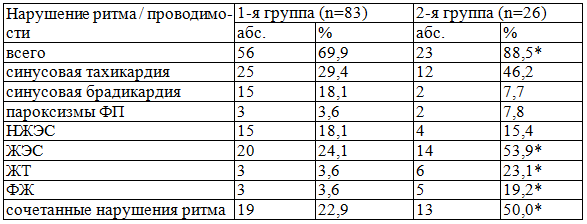

В ходе исследования была проанализирована частота встречаемости различных нарушений сердечного ритма в зависимости от степени увеличения сосудистой жёсткости (значения СРПВ в аорте) (табл. 2). Сравнивались пациенты с повышенной аортальной СРПВ на 1 и менее м/с (n=83, 1-я группа) и больные с увеличением данного показателя более 1 м/с (n=26, 2-я группа).

Обращает на себя внимание увеличение желудочковых нарушений ритма, в частности таких жизнеугрожающих, как желудочковая тахикардия (ЖТ) и фибрилляция (ФЖ), с возрастанием артериальной жесткости (СРПВ в аорте).

Более вероятно, связующим звеном между повышенной артериальной жесткостью и желудочковыми нарушениями ритма является гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ). Как известно, в случае увеличения жесткости (снижении эластичности) аорты отраженная волна не абсорбируется в достаточной мере и, как правило, в связи с более высокой СРПВ возвращается в период систолы, что приводит к увеличению центрального систолического АД (ЦСАД). Последствием усилившейся ригидности и повышения ЦСАД является изменение постнагрузки на левый желудочек и нарушение коронарной перфузии, что приводит к его гипертрофии, повышению потребности миокарда в кислороде [1, 2, 4, 10]. Более 25 лет назад были опубликованы первые данные о росте частоты желудочковых экстрасистол при ЭКГ-верифициро-ванной ГЛЖ, по сравнению с лицами с АГ без ГЛЖ и лицами с нормальным уровнем АД [11], а позднее была установлена связь между степенью ГЛЖ и тяжестью желудочковых нарушений ритма [9].

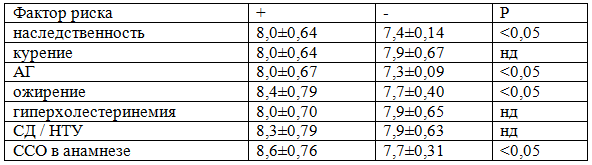

При анализе полученных в ходе исследования данных выявлено, что СРПВ в аорте у мужчин с острым ИМ достоверно выше при наличии таких ФР, как АГ, ожирение, отягощённая по ССЗ наследственность и наличие в анамнезе ССО (ИМ, мозговой инсульт) (табл. 3).

Таблица 2. Характеристика нарушений сердечного ритма в исследуемых группах больных

Примечание: * – p<0,05 при сравнении между группами; ФП – фибрилляция предсердий; НЖЭС – наджелудочковая экстрасистолия; ЖЭС - желудочковая экстрасистолия; ЖТ – желудочковая тахикардия; ФЖ – фибрилляция желудочков

Таблица 3. СРПВ в аорте в зависимости от наличия факторов риска, м/с

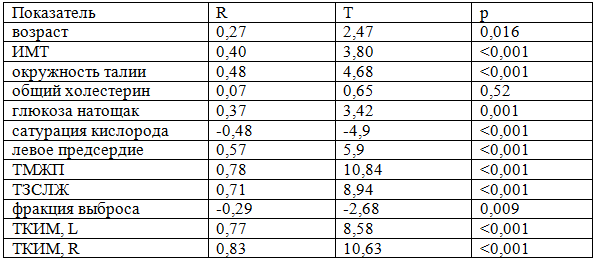

При анализе связи двух признаков по методу Спирмена выявлена сильная положительная корреляция аортальной СРПВ при остром ИМ с такими ультразвуковыми показателями, как толщина межжелудочковой перегородки, отражающая степень гипертрофии левого желудочка, и толщина комплекса интима-медиа сонных артерий, свидетельствующая о выраженности атеросклероза (табл. 4).

Обращает на себя внимание отсутствие сильной корреляционной связи СРПВ с возрастом: у молодых мужчин с острым ИМ нередко регистрировались сопоставимые значения аортальной СРПВ, а иногда и превышающие данный показатель у лиц более старшей возрастной группы. Этот факт можно объяснить концепцией синдрома раннего сосудистого старения (EVA-синдрома), одним из проявлений которого является раннее развитие артериосклероза у молодых людей с АГ [12, 13].

Выводы 1. У мужчин с острым инфарктом миокарда регистрируется повышение сосудистой жёсткости, характеризующееся увеличением аортальной скорости распространения пульсовой волны.

2. С повышением скорости распространения пульсовой волны более чем на 1 м/с при остром инфаркте миокарда возрастает риск развития желудочковых нарушений ритма.

3. Скорость распространения пульсовой волны в аорте у мужчин с острым инфарктом миокарда выше при наличии таких факторов риска, как артериальная гипертензия, ожирение, отягощённая по сердечно-сосудистым заболеваниям наследственность и наличие в анамнезе сердечно-сосудистых осложнений.

4. У данной категории больных отмечается сильная положительная корреляционная связь между аортальной скоростью распространения пульсовой волны и такими ультразвуковыми показателями, как толщина межжелудочковой перегородки и толщина комплекса интима-медиа сонных артерий.

Таблица 4. Корреляционный анализ аортальной СРПВ при ОИМ по Спирмену

Примечание: ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки; ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка; ТКИМ – толщина комплекса интима-медиа общей сонной артерии, L – левой, R – правой.