Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смертности у мужчин и женщин во всем мире. Гендерные различия клинических особенностей течения инсульта, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца (ИБС) хорошо изучены [4]. Имеются данные о более позднем развитии сердечно-сосудистой патологии у женщин по сравнению с мужчинами [6]. Считается, что гормональный статус является потенциально важной причиной гендерных различий в результатах после сердечно-сосудистых операций. В ряде исследований было показано, что женский пол относят к независимым факторам риска летального исхода при выполнении коронарного шунтирования (КШ) [1]. В то же время, в последние годы происходит переоценка значимости влияния на исходы операций на сердце гендерного фактора с учетом сопряженных с полом особенностей течения болезни.

Цель исследования: изучить взаимосвязь гендерного фактора с клинико-функциональными и социально-демографическими показателями, а также его влияние на госпитальную летальность и отдаленную выживаемость больных ИБС после коронарного шунтирования.

Материалы и методы. В основу положен анализ материалов регистра больных, прооперированных по поводу ИБС в Челябинском Межобластном Кардиохирургическом Центре (ЧМКЦ) на базе Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) в 2000-2009 г. В исследование включены 2023 больных ИБС, перенесших коронарное шунтирование без сопутствующих операций резекции аневризмы левого желудочка или протезирования клапанов сердца. Среди обследованных было 1823 мужчины (90,1%) и 200 женщин (9,9%), средний возраст составил 55,0±7,6 лет: у мужчин – 54,8±7,7, у женщин – 57,5±7,4 лет. Сведения о состоянии здоровья пациентов, зафиксированные в регистре, были получены на основании жалоб, изучения анамнеза заболевания, анамнеза жизни, данных физикального осмотра и клинико-инструментального исследования больных. В рамках данного информационного ресурса предусмотрена также регистрация сведений о летальных исходах на основании учета данных, содержащихся в протоколах патологоанатомических вскрытий, журналов регистрации летальности медицинского учреждений, материалов отдела адресно-справочной работы Управления Внутренних Дел России по Челябинской области, материалов Федерального Государственного Учреждения «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области». Для учета вышеперечисленной информации о каждом пациенте предусмотрена электронная версия «Карты сбора информации о больном ИБС после реконструктивной операции на сосудах сердца», являющаяся одной из основных учетных форм в рамках регистра. Всем больным выполнено полное клиническое и инструментальное обследование, оценка состояния сердечно - сосудистой системы с определением тяжести коронарной недостаточности (функциональные классы (ФК) стенокардии) на основе рекомендаций Американской коллегии кардиологов и Американской ассоциации сердца (АСС/АНА) и классификации Канадского сердечно-сосудистого общества. Степень хронической сердечной недостаточности (ХСН) и оценка степени ее тяжести (стадия, ФК) определены на основании Российских национальных рекомендаций Всероссийского научного общества кардиологов, Общества специалистов по сердечной недостаточности и Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA). Для первичного ввода и создания базы данных использован табличный процессор Microsoft Excel, для последующей обработки – статистический пакет программ SPSS. Усредненные показатели представлены как М±SD (среднее значение ± стандартное отклонение). Сравнение показателей в группах больных выполнено с помощью критерия χ2 для показателей частоты выявления признаков и критерия Манна-Уитни для количественных показателей. Для определения различий частоты проявлений признаков в группах больных был проведен расчет относительного риска (ОР) влияния различных факторов на вероятность летального исхода при выполнении операции КШ, 95% границы доверительного интервала (ДИ) для ОР и критерия статистической значимости. Статистически значимыми признавались различия при значениях р<0,05. Анализ проведен также с применением одно- и многофакторного анализов, основанных на использовании методов логистической регрессии с использованием пошагового выбора, позволяющих выявить факторы прогноза - в нашем случае независимые показатели риска послеоперационной летальности.

Результаты. С 2000 по 2009 г. произошло увеличение количества выполняемых операций КШ. Общее соотношение мужчин и женщин составило 9:1. Во все годы наблюдения среди пациентов незначительной была доля больных в возрасте 34 лет и младше (мужчин от 0,3 до 1,4% в 2005 г., женщин этого возраста не было). Доля пациентов в возрасте 35-44 лет варьировалась среди мужчин от 4,0% в 2009 г до 25,5% в 2000 г; среди женщин от 0 до 1,3%. Мужчины в возрасте 45-54 лет составили практически основную группу оперируемых больных, варьируясь в разные годы от 33,2% в 2009 в до 54,2% в 2002 г). Доля женщин в возрасте 45 - 54 лет составляла от 2,5 % до 3,1% в 2005 г. Доля мужчин в возрасте 55-64 лет составляла 21,8% в 2000 г. и 39,8% в 2009. Аналогичная тенденция отмечена и в отношении женщин в возрасте 55-64 лет (1,8% в 2000 и 8,8%в 2008 г.). Доля больных мужчин старше 65 лет колебалась от 7,2% в 2000 до 10,0% в последние годы наблюдения. Доля женщин в данной возрастной группе варьировалась от 0 до 3,6%. Оценка количества больных пенсионного возраста, направленных на кардиохирургическое лечение, показала постепенное увеличение количества таких пациентов среди мужчин: с 15,1% в 2000 г. до 30,0% в 2009 г. (рис. 1).

Рис.1. Возрастная структура распределения мужчин, %

Однако количество женщин пенсионного возраста, направленных на операцию коронарного шунтирования, преобладает по сравнению с мужчинами и изменялось от 0% до 80,9%, (рис. 2).

Рис. 2. Возрастная структура распределения женщин, %

Таким образом, проведенные исследования показали тенденцию к увеличению доли больных старших возрастных групп, направляемых на кардиохирургическое лечение ИБС. В табл. 1 представлены исходные клинические и демографические особенности пациентов за период с 2000 по 2009 г. Таким образом, средний возраст оперированных женщин достоверно выше, среднего возраста мужчин. Женщины достоверно чаще страдали артериальной гипертензией и сахарным диабетом, в то же время у них достоверно реже,чем у мужчин регистрировался в анамнезе инфаркт миокарда, аневризма левого желудочка и фракция выброса левого желудочка менее 50%. Между группами мужчин и женщин регистрировались достоверные различия в структуре сердечной недостаточности и функционального класса стенокардии. Не выявлено гендерно обусловленных клинически значимых и статистически достоверных различий в структуре анатомического поражения коронарных артерий и типов коронарных шунтов.

Таблица 1. Социально-демографические и клинико-функциональные показатели больных ИБС по материалам регистра за период 2000 по 2009 г. (n=2023).

Примечание: здесь и далее *достоверно при p<0.05

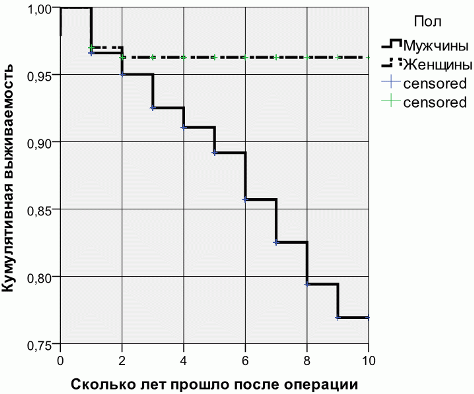

Госпитальная летальность составила 1,6% среди мужчин и 1,5% среди женщин (р=0,8). При выполнении многофакторного регрессионного анализа выявлено, что наиболее значимым фактором летального исхода было наличие фракции выброса менее 50% (ОР=6,1; 95% ДИ 3,1-12,0; р= 0,0001). Отдаленная десятилетняя выживаемость среди женщин была выше (97%), чем среди мужчин (77%; р=0,09), рис.3.

Рис. 3. Отдаленная выживаемость среди мужчин и женщин за период с 2000 по 2009 г.

При многофакторном анализе выявлено, что достоверными факторами снижающими выживаемость являются фракция выброса менее 50% ОР 2,7 (95% ДИ 1,9-3,8; р<0,0001) и наличие аневризмы левого желудочка ОР 1,8 (95% ДИ 1,2-3,0; р=0,007), табл. 2.

Таблица 2. Факторы, влияющие на отдаленную выживаемость больных ИБС после КШ.

|

Показатель |

ОР |

ДИ |

р |

|

Пол |

0,548 |

0,255-1,179 |

0,124 |

|

Аневризма левого желудочка |

1,888 |

1,191-2,992 |

0,007* |

|

Острое нарушение мозгового кровообращения |

2,030 |

0,891-4,625 |

0,092 |

|

Постинфарктный кардиосклероз |

1,185 |

0,769-1,825 |

0,441 |

|

Артериальная гипертензия |

0,875 |

0,639-1,199 |

0,406 |

|

Сахарный диабет |

1,272 |

0,979-1,655 |

0,072 |

|

Поражение коронарного русла (1, 2, 3-х, множественное) |

1,123 |

0,944-1,336 |

0,190 |

|

Поражение коронарного русла 75% и окклюзия |

1,120 |

0,738-1,701 |

0,593 |

|

Фракция выброса <50% |

2,702 |

1,889-3,864 |

0,000* |

Обсуждение. Результаты нашего исследования свидетельствуют о наличии определенных гендерных особенностей среди пациентов, которым было выполнено КШ. Полученные нами результаты не полностью идентичны результатам, полученным в других исследованиях. Последние результаты крупного исследования (21534 пациента: среди них 22,2% женщин), проведенного в Австралии с 2001 по 2009 годы, свидетельствовали, что средний возраст женщин при выполнении операции КШ достоверно больше, чем у мужчин (68 и 65 лет, p<0,001). У женщин чаще имелись признаки застойной сердечной недостаточности (p<0,001), артериальная гипертензия (p<0,001), сахарный диабет (p<0,001) и цереброваскулярные болезни (p<0,001). Среди женщин зарегистрирована более высокая госпитальная летальность (2,2% против 1,5% у мужчин). Однако статистически достоверные различия (p<0,001) в летальности зарегистрированы только при однофакторном, но не при многофакторном анализе (p=0,638). В отдаленный период смертность была статистически достоверно выше при однофакторном анализе (p=0,006), но не при многофакторном анализе (p=0,093). Таким образом, авторы считают, что худшие результаты среди женщин при изолированном КШ могут быть связаны с худшими показателями состояния здоровья у женщин до операции [9].

Результаты исследования, выполненные на базе German Heart Institute Berlin (2005-2008), так-же свидетельствуют о достоверно более высокой летальности среди женщин (6,9 против 2,4 %, ОР 2,91, 95% ДИ 1,70-4,96, р<0,001). В этом исследовании женщины также были старше мужчин в среднем на ±4,7 года (р<0,001), имели худшие показатели дооперационного состояния здоровья, выраженного в баллах (-16 баллов по шкале points от 0 до 100, р<0,001) [7]. В 2012 году в США также проанализированы результаты КШ, которое было выполнено 13115 пациентам (75% мужчин) за период с 1995 по 2009 годы. Летальность среди женщин составила 5,6%, среди мужчин 2,7% (p<0,0001). При выполнении регрессионного многофакторного анализа женский пол сохранял значимость в качестве независимого фактора риска летального исхода (ОР=1,84; 95% ДИ 1,22-2,78) [5]. Изучена операционная летальность в 121 госпитале США после изолированного аортокоронарного шунтирования среди мужчин (29669) и женщин (10708). Среди женщин летальность была значительно выше, чем у мужчин (4,60% против 2,53%, p<0,0001). В то же время в группе мужчин чаще регистрировались поражение 3 и более коронарных артерий, дисфункция левого желудочка, но женщины были старше, у них чаще отмечался сахарный диабет, хронические болезни почек, хроническая обструктивная болезнь легких. Женщинам чаще выполнялось внеплановое КШ и реже использовались внутренние грудные артерии. Многофакторный анализ показал, что женский пол, тем не менее, является достоверным независимым фактором риска летального исхода (ОР=1,61; 95% ДИ 1,4-184; р=0.0001) [3]. Еще одно аналогичное исследование проведено в Норвегии. Отдаленная выживаемость оценивалась среди 6699 пациентов, которым выполнено изолированное КШ. В исследовании также отмечается, что средний возраст женщин на момент операции выше, чем у мужчин, отдаленная выживаемость у женщин были ниже, а частота таких факторов снижения отдаленной выживаемости, как низкая фракция выброса, стеноз ствола левой коронарной артерии, почечная недостаточность, была выше. Таким образом, нельзя исключить, что более низкая отдаленная выживаемость у женщин обусловлена худшим состоянием здоровья [8]. В проспективное исследование Ahmed WA с соавт. были включено 3628 мужчин (76,5%) и 1114 (23,5%) женщин, оперированных с 1996 г. по 2004 год. Период наблюдения составил 7,9 лет (межквартильный диапазон от 3,55 до 10,5). Цель исследования – сравнение комбинированного показателя (почечная недостаточность, и/или инсульт, и/или искусственная вентиляция легких более чем 24 часов, и/или глубокая грудная раневая инфекция и/или повторная операция, и/или инфаркт миокарда, и/или смерть менее чем через 30 дней после выписки). При сравнении характеристик выявлено, что по сравнению с мужчинами женщины были старше, у них регистрировалась меньшая площадь поверхности тела, большая частота сопутствующей патологии (p<0,05). Женский пол достоверно взаимосвязан с комбинированным исходом операции (ОР=1,29; 95% ДИ, 1,04 –1,59, p=0,02). Многофакторный анализ показал, что женский пол является независимым фактором риска кардиальной (ОР =1,28; 95% ДИ 0,96 to 1,73; p=0,10), но не общей (от всех причин) смертности (ОР=0,92; 95% ДИ 0,77 to 1,11; p=0,38) [2].

Таким образом, и в нашем, и в других исследованиях имеются определенные различия в клинических показателях между группами мужчин и женщин. Учитывая противоречивые данные исследований, роль гендера, как независимого фактора риска госпитальной летальности и отдаленной выживаемости, остается недостаточно изученной. На показатели госпитальной летальности и выживаемости оказывают влияние многочисленные клинические и гендерно-возрастные, социальные и образовательные факторы, статистическая значимость которых часто становится очевидной только в крупных по объему выборки исследованиях. Кроме того, женский пол, возможно, является не фактором риска как таковым, а маркером, сцепленным с одним или несколькими значимыми факторами.