Актуальность. Преждевременное излитие околоплодных вод является сложной акушерской проблемой, многие аспекты которой в значительной степени остаются неразрешенными в связи с отсутствием единого мнения относительно тактики ведения родов. Распространенность преждевременного излития околоплодных вод не имеет тенденции к снижению и составляет 2,7 – 19% [1-3]. Преждевременное излитие околоплодных вод нарушает нормальное течение родов, являясь причиной аномалий родовой деятельности, увеличивая процент оперативных вмешательств и неблагоприятных исходов для матери и плода [2,3,5,8].

Отсутствие биологической готовности организма к родам и нарушение формирования родовой доминанты неблагоприятно сказываются на развитии регулярной родовой деятельности и течении родов. В настоящее время в акушерской практике нет четких критериев прогнозирования развития спонтанной родовой деятельности после преждевременного излития вод, в связи с чем, сложно определить, как строить акушерскую тактику: выжидательно или активно [1,2,3,9].

Цель исследования: повышение точности прогнозирования вероятного развития спонтанной родовой деятельности у беременных с доношенной беременностью и преждевременным излитием околоплодных вод.

Материалы и методы исследования: Обследовано 90 беременных репродуктивного возраста с доношенной беременностью и преждевременным излитием вод.

Для определения готовности организма к родам проводилось изучение биофизических свойств шейки матки после преждевременного излития вод. Пациентки были разделены на три группы по степени «зрелости» шейки матки: первая группа - со «зрелой» шейкой матки (17), вторая группа - с «созревающей » (48) и третья группа - с «незрелой» шейкой матки (25). Параллельно определяли состояние вегетативной нервной системы, обеспечивающей вегетативную перестройку организма перед родами. Биофизическую характеристику шейки матки оценивали с помощью резистоцервикометрии, основанной на измерении величины сопротивления тканей шейки матки переменному электрическому току частотой 2 кГц. Биполярный электрод-зажим располагали на задней губе шейки [1,6,7].

С целью оценки вегетативного обеспечения родовой доминанты нами проводились пробы Даньини–Ашнера и штриховая проба гипогастральной области [1,4,6].

Обработка полученных результатов произведена методами статистического анализа с использованием t–критерия Стьюдента. Отличия считались достоверными при t≥2 (p≤0,05).

Полученные результаты: Средний возраст пациенток составил 26,2±0,54 года. Преждевременное излитие околоплодных вод чаще наблюдалось у повторнородящих (56%), чем у первородящих (44%).

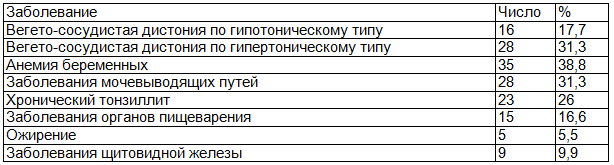

В результате проведенного исследования выявлено, что все женщины с преждевременным излитием вод имели низкий индекс здоровья. Структура экстрагенитальной патологии в течение настоящей беременности у обследованных беременных представлено в табл. 1. Среди экстрагенитальной патологии у половины беременных встречалась вегето-сосудистая дистония, как по гипо-, так и по гипертоническому типу. Среди инфекционных заболеваний наиболее неблагоприятный фон создали заболевания органов мочевыделения (пиелонефрит, цистит) и верхних дыхательных путей. Анемия беременных, выявленная у 38,8% обследованных беременных, приводит к снижению общей резистентности организма, повышая тем самым риск обострения имеющихся хронических очагов инфекции и увеличение инфекционной заболеваемости во время беременности, что в последующем является фактором риска развития преждевременного излития околоплодных вод. Кроме того, 46 (51,1%) беременных имели сочетанную (два и более заболевания) экстрагенитальную патологию.

Таблица 1. Частота экстрагенитальной патологии у беременных с преждевременным излитием вод

Гинекологическая заболеваемость выявлена у 82 (91,1%) беременных с преждевременным излитием вод. Характер перенесенных заболеваний репродуктивной системы представлен на рис. 1.

Рис. 1 Гинекологическая патология у беременных с преждевременным излитием околоплодных вод.

Среди вероятных причин преждевременного разрыва плодных оболочек, как видно из диаграммы, значительное место занимают воспалительные процессы нижних отделов гениталий и хронический воспалительный процесс придатков матки.

Наступлению данной беременности у 41 женщины (46%) предшествовали аборты, у 12 (14%) – самопроизвольные выкидыши, которые в половине случаев были повторными. Предыдущая беременность осложнилась преждевременными родами у 9 пациенток (10%).

Акушерская патология, имевшая место в течение данного гестационного срока, представлена на рис. 2. Наибольший процент осложнений данной беременности приходится на угрозу прерывания беременности, гестоз легкой степени и ОРВИ.

Рис. 2. Акушерская патология у беременных с преждевременным излитием околоплодных вод.

Таким образом, инфекционные и воспалительные гинекологические заболевания, угроза прерывания и гестоз являются фактором риска развития преждевременного излития околоплодных вод.

Анализ течения родов у пациенток первой группы показал, что все роды прошли через естественные родовые пути. Латентный период от излития околоплодных вод до начала регулярной родовой деятельности составил 4,6±0,3 часа (p≤0,05) у первородящих и 3,7±0,5 часа (p≤0,05) у повторнородящих. Продолжительность родов соответственно составила у первородящих в среднем 7,4+0,7 ч (p≤0,05) и у повторнородящих – 5,2+0,9ч (p≤0,05). Общая кровопотеря в родах была 265±20 мл (p≤0,05). Новорожденные не имели признаков асфиксии, что обусловило высокую оценку по шкале Апгар, составившую 8±0,5 балла (p≤0,05).

Электрическое сопротивление тканей шейка матки у беременных этой группы по данным резистоцервикометрии равнялось 146 + 17,5 Ом (p≤0,05), в пробе Даньини – Ашнера урежение ЧСС составило в среднем 9,8+0,5 уд в минуту (p≤0,05). При проведении штриховой пробы в гипогастральной области выявлен красный дермографизм. Скрытый период кожной реакции составил - 6,8+0,5сек (p≤0,05), видимый период - 26,9+0,98 мин (p≤0,05), что свидетельствовало о завершенной перестройке вегетативной нервной системы на парасимпатикотонию.

Принимая во внимание исходы родов, можно заключить, что преждевременное излитие вод у беременных с готовностью организма к родам и завершенной вегетативной перестройкой не ухудшает прогноз и роды, как правило, заканчиваются с благоприятным исходом.

Во второй группе роды через естественные родовые пути прошли у 43 (89,5%) пациенток. При этом интервал от излития околоплодных вод до начала регулярной родовой деятельности (латентный период) составил от 6 до 12 часов, в среднем - 7,4+0,4 ч (p≤0,05). Длительность родов у первородящих составила от 8 до 12 часов, в среднем - 9,2+0,5ч (p≤0,05), у повторнородящих – от 6 до 10 часов, в среднем 6,3+0,1ч (p≤0,05). Общая кровопотеря в родах была - 386±30 мл (p≤0,05). У 5 пациенток (10,5 %) этой группы роды закончились операцией кесарева сечения в связи с отсутствием эффекта от проводимой терапии аномалий сократительной деятельности матки. Общая кровопотеря во время операции в среднем составила 670±50 мл (p≤0,05). Новорожденные не имели признаков асфиксии, оценка по шкале Апгар составила 7±0,3 баллов (p≤0,05).

Установлено, что при проведении резистоцервикометрии электрическое сопротивление шейки матки у 48 (53,3%) пациенток второй группы составило 258+13,7Ом (p≤0,05), что на 112+4,2 Ом больше, чем в первой группе. В пробе Даньини – Ашнера урежение ЧСС составило - 2,4+0,65 уд в минуту (p≤0,05). При проведении штриховой пробы в гипогастральной области выявлен переходный дермографизм. Скрытый период реакции составил 17, 67+1,24 сек (p≤0,05), видимый период реакции был 16,1+0,8 мин (p≤0,05), что свидетельствовало о неполной перестройке вегетативной нервной системы на парасимпатикотонию.

Следовательно, учитывая исходы родов у пациенток данной группы, преждевременное излитие околоплодных вод на фоне нарушения перестройки симпатического тонуса на парасимпатикотонию в последующем может привести к нарушению формирования родовой доминанты, что в итоге может неблагоприятно повлиять на исход родов. Подтверждением этому является достоверно более длительный период от излития вод до начала родов на 2,8±0,1 часа (p≤0,05), удлинение продолжительности родов в среднем на 1,9±0,2 часа (p≤0,05), усугубление состояния плода в родах на фоне нарушений сократительной деятельности матки, приводящее к увеличению частоты оперативного родоразрешения и более низкой оценке новорожденных по шкале Апгар на 1±0,2 балла (p≤0,05).

В третьей группе длительность интервала от излития околоплодных вод до начала регулярной родовой деятельности (латентный период) составила больше 12 часов, - в среднем 14,8+0,3ч (p≤0,05). У всех пациенток этой группы роды протекали на фоне аномалий сократительной деятельности матки, а у 10 из них закончились операцией кесарева сечения по поводу безэффективности ее медикаментозного лечения. Продолжительность родов составила в среднем 12,4+0,7ч (p≤0,05). Общая кровопотеря в родах через естественные родовые пути составила 440±20 мл (p≤0,05), при оперативных родах была 700±50 мл (p≤0,05). Оценка по шкале Апгар у 5 новорожденных составила 5±0,2 балла (p≤0,05), у трех – 3±0,3 (p≤0,05) балла, что потребовало оказания им реанимационной помощи.

По данным резистоцервикометрии электрическое сопротивление шейки матки было наибольшим и составляло 277+26,5 Ом. В пробе Даньини – Ашнера замедления пульса не было. При проведении штриховой пробы в гипогастральной области выявлен белый дермографизм со скрытым периодом 8,4+0,5 сек и видимой реакцией – 15,2+0,6 мин, что свидетельствует о симпатикотонии, то есть о нарушениях предродовой перестройки вегетативной нервной системы.

Обсуждение полученных результатов. Преждевременное излитие вод на фоне отсутствия готовности организма к родам и нарушениях гормональной и вегетативной перестройки ухудшает прогноз родов. Принимая во внимание более длительный период от излития вод до начала родовой деятельности, развитие аномалий родовой деятельности с отсутствием эффекта от медикаментозной коррекции, увеличение количества новорожденных, рожденных в асфиксии и результаты оценки вегетативного обеспечения формирования родовой доминанты, целесообразно оптимизировать акушерскую тактику в отношении этих пациенток с целью снижения неблагоприятных исходов для матери и плода.

Заключение. Таким образом, определение симптомов вегетативного обеспечения готовности организма к родам и формирования родовой доминанты позволило выявить прогностические факторы развития спонтанной родовой деятельности у беременных с преждевременным излитием вод. На основании полученных данных установлена взаимосвязь между надсегментарными и сегментарными сосудистыми реакциями, зрелостью шейки матки и временем начала спонтанной родовой деятельности. Предложенный способ прогнозирования развития спонтанной родовой деятельности у беременных с преждевременным излитием околоплодных вод позволяет оптимизировать тактику ведения родов, не вмешиваясь в процессы перестройки организма в случаях положительного прогноза и не терять времени на бесполезное ожидание маловероятных изменений у беременных с отрицательным прогнозом на роды через естественные родовые пути.