Актуальность. В последние годы проблеме задержки внутриутробного развития плода (ЗВУР) уделяется значительное внимание, т.к. не имеет тенденцию к снижению, и по данным различных исследователей достигает 17%, что определяет высокие показатели перинатальной заболеваемости и смертности [10, 11].

В настоящее время достаточно изучен патогенез ЗВУР, особенно при гестозах беременных. Установлено, что снижение маточно-плацентарного кровотока служит объективным показателем ЗВУР и перинатального поражения ЦНС плода и новорожденного [7-9,12].

Резервом снижения нарушений адаптации новорожденных в неонатальном периоде, а также младенческой и перинатальной заболеваемости и смертности является своевременная комплексная диагностика и прогнозирование ЗВУР плода для определения рациональной акушерской тактики и терапевтических мероприятий [1].

Целью нашего исследования явилась оценка факторов риска, эхографических и биохимических методов исследования в распознавании внутриутробной задержки развития плода различного генеза для снижения частоты данной патологии среди новорожденных.

Материалы и методы исследования. На основании ретроспективного анализа (случай-контроль) изучено 316 клинических наблюдений беременных и их детей. В основную группу вошло 158 клинических наблюдений рождения детей с задержкой внутриутробного развития, контрольную группу составило 158 наблюдений рождений детей с массой тела 3000 г и более.

В сроке 16-20 недель гестации проводилось исследование уровней фетоплацентарных гормонов и белков (α-фетопротеина) (АФП), хорионического гонадотропина (ХГ). Исследование проводилось методом иммунофлюоресцентного анализа (с использованием многофункционального анализатора «Делфия/Виктор» и реактивов фирмы Wallac (Финляндия)).

Для диагностики внутриутробных инфекций (TORCH) использовался комплекс лабораторных методов исследований. Специфические IgM и IgG к токсоплазме, хламидиям, цитомегаловирусу, вирусу простого герпеса, краснухе проводились у беременных в парных сыворотках с использованием диагностических тест систем фирмы «Human» (Германия).

Комплексное пренатальное ультразвуковое обследование проводили в сроке гестации 16-20 недель с использованием трехмерного сканера «Invaizer» с датчиками в 7,5 МГц (фирмы Phullips) по протоколу II триместра беременности.

Статистическая обработка результатов включала оценку достоверности различий средних значений измерений по критерию Стьюдента с заданным уровнем надежности (p<0,05).

Результаты и обсуждение. Большинство обследованных женщин были в возрасте до 30 лет 82,7% из них в возрасте до 19 лет – 16,6%, 20-35 лет – 71,1 и от 36-40 лет – 12%. Среди обследованных контрольной группы 114 составляли служащие, 44 домохозяйки.

Установлено, что наибольшее число детей с ЗВУР родилось от I беременности и I родов (73) 46,2%, на II беременность 15,6%, а также на III и IV беременности 5,6% и 11,2% соответственно всех случаев ЗВУР. Таким образом, I беременность в сочетании с юным возрастом женщины может рассматриваться как фактор риска развития исследуемой патологии.

Изучение исходов предыдущих беременностей и родов у 67,3% женщин основной группы выявляли те или иные осложнения: самопроизвольные выкидыши, недоношенность, медицинские аборты, что составило 31,7%.

Несбалансированное питание за счет низкого содержания животных белков, с преобладанием углеводного компонента на фоне микронутриентной и витаминной недостаточности наблюдалось у 34,9% женщин основной группы.

Особый интерес представляло изучение факторов риска, оказывающих непосредственное влияние на течение настоящей беременности.

Согласно представленным данным наиболее высокий относительный риск развития ЗВУР у беременных наблюдался при фетоплацентарной недостаточности, который в 5,46 раза был выше, чем в группе с нормально протекающей беременностью.

Инфицированность TORCH-комплексом по силе воздействия была значительно выше и составила 4,67 раза, в то время как признаки выявления ЗВУР плода во II и III триместрах выявлялись в 2,52 раза чаще, чем в группе контроля. Отношение рисков при проявлениях гестоза, протеинурии и гипертензии колебались от 3,21 до 3,57, что свидетельствовало о прямой связи между этими состояниями и выраженности их влияния. У беременных, имевших выше изложенные осложнения в 3 раза чаще, развивалась задержка внутриутробного развития плода по сравнению с пациентками с нормальным функциональным состоянием почек и артериальным давлением. Необходимо отметить, что отклонения биохимических маркеров альфафетопротеина и хорионического гонадотропина в сторону повышение на фоне сниженного содержания неконъюгированного эстриола как фактора риска, влияющего на задержку внутриутробного развития плода, были в 1,8 раз выше, чем у беременных с нормальным содержанием этих показателей.

Известно, что несбалансированное питание сопровождается микронутриентной недостаточности за счет дефицита железа, йода, кальция, фолиевой кислоты, витаминов группы В, А, Д и др. Дефицит питания не имел клинических проявлений и не оказывал непосредственной угрозы для здоровья женщин, однако в педиатрическом контексте он рассматривается как причинный фактор нарушения внутриутробного развития плода.

Риск развития ЗВУР в результате нерационального питания, анемии среди беременных и синдром «обкрадывания» одного плода из двойни был выше на 1,6 и 1,93 и 1,33 раза соответственно по сравнению с группой контроля. Проведенный анализ факторов риска развития ЗВУР подтвердил мультифакториальную природу ее возникновения.

Наиболее значимыми оказались фетоплацентарная недостаточность (ФПН), инфицированность TORCH-комплексом, гипертензия и отеки, в меньшей степени признаки задержки внутриутробного развития плода по данным ультразвукового обследования с учетом индекса массы тела беременной и ее прибавки после 32 недель гестации, несбалансированное питание и как его следствие – анемия, угроза прерывания беременности, а также многоплодная беременность.

Таким образом, частота рождения детей с ЗВУР широко варьирует и во многом зависит от факторов риска их обусловивших, критериев положенных в основу диагноза, а также от социально-экономических условий.

Последующее пренатальное ультразвуковое обследование плода в сроках от 15-20 недели гестации показало, что разница в размерах бипариетальный размер (БПР) головки плода у беременных по сравнению с показателями других авторов было меньше на 2-5 мм, что соответствовало разнице в 2-3 недели гестации [3].

Аналогичная тенденция наблюдалась и со стороны показателей длины бедренной кости (ДБК) и средний диаметр живота (СДЖ). Региональные показатели ДБК были меньше в среднем на 4 мм, а СДЖ на 5 мм по сравнению с данными показателями плода в других популяциях (Россия, Германия и др.), что соответствовало разнице в 2-3 недели гестации [3].

Разработанные фетометрические показатели имеют особую значимость при установлении срока беременности, расчета приблизительной массы тела плода, своевременной диагностики ЗВУР, а также ВПР и хромосомных аномалий.

Сравнительная оценка фетометрических показателей (БПР, ДБК, СДЖ) плода при физиологическом течении беременности и при ЗВУР плода, позволила выявить некоторые их различия (рис. 1). Выявлено, что в начале второго триместра (15-19 недель) при ЗВУР наблюдалось уменьшение показателей СДЖ плода, при отсутствии изменений БПР, ДБК, что, по-видимому, обусловлено «страданием» и отставанием в развитии внутренних органов [5].

В III триместре беременности было зарегистрировано отставание всех показателей: БПР, ДБК, СДЖ. Разница показателей БПР при ЗВУР составила от 3 до 5 мм, ДБК от 2 до 6 мм, а показатели СДЖ были меньше от 7 до 11 мм по сравнению с аналогичными показателями при физиологическом течении беременности [2].

Статистически достоверные различия в гемодинамике маточных артериях выявлялись в период с 15 по 40 неделю гестации, у женщин с физиологическим течением беременности, выявлялись в среднем через 2 недели. Изменения показателей пульсационного индекса (ПИ) артерии пуповины регистрировались в среднем через одну неделю, а показатели ПИ среднемозговой артерии плода определялись в среднем через три недели.

Рис. 1а. Фетометрические показатели при физиологическом течении беременности.

Рис. 1б. Фетометрические показатели при ЗВУР плода.

Наши исследования показали, что при ЗВУР плода прослеживалась последовательность гемодинамических нарушений в системе мать – плацента – плод. Изменения индекса резистентности (ИР) и ПИ при ЗВУР плода наблюдались, прежде всего, в маточных артериях, причем они носили как общий характер (нарушения происходила в обеих маточных артериях), так и изолировано, с преобладанием нарушения гемодинамики в правой маточной артерии, в период, начиная с 15 по 20 недели гестации, что служило основанием для проведения ранней оценки гемодинамики в маточных артериях в данные сроки для прогнозирования ЗВУР плода и последующей коррекции (рис. 2) [6].

Рис. 2а. Показатели пульсационного индекса правой и левой артерии у женщин при физиологическом течении беременности.

Рис. 2б. Показатели пульсационного индекса правой и левой артерии у женщин при ЗВУР плода.

Вместе с тем, начиная с 22 -25 недели гестации при ЗВУР плода выявлялись изменения состояния кровотока в артерии пуповины, а именно отмечался рост ПИ и ИР, обуславливающие снижение кровотока в ней, что приводило к явлениям гипоксии и недостаточного питания органов и тканей плода. Параллельно этому процессу, с 25 недели гестации, отмечались нарушения кровотока и в среднемозговой артерии плода (СМА). Выявлялось снижение ПИ в СМА, что приводило к компенсаторному увеличению кровотока к головному мозгу. Дисбаланс между состоянием кровотока в правой маточной артерии (ПМА), левой маточной артерии (ЛМА), артерии пуповины (АП) и СМА влияли на форму ЗВУР плода [4].

Наши исследования показали, что симметричная форма ЗВУР плода проявлялась во втором триместре беременности, асимметричная форма выявлялась во втором-третьем триместрах беременности, что согласно полученным данным можно расценить, как постепенный переход из первой степени гемодинамических нарушений во вторую. Непрекращающиеся гемодинамические нарушения в маточных артериях в начале второго триместра беременности приводили, к отставанию фетометрических показателей, начиная с конца второго триместра беременности.

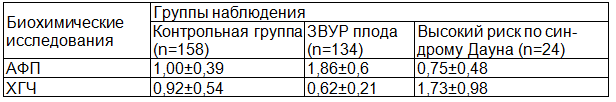

Изучение биохимических показателей АФП/ХГЧ у обследованных показало, что ранними клинически значимыми диагностическими проявлениями ЗВУР плода являются показатели хорионического гонадотропина (ХГЧ), снижение которых были выявлены на протяжении от 15 до 20 недель гестации, а именно, чем меньше масса плода, тем ниже показатели ХГЧ и выше показатели АФП (p<0,05) (табл. 1).

Таблица 1. Биохимические показатели АФП и ХГЧ в группах наблюдения

Заключение. Обобщая полученные результаты исследования, мы пришли к заключению, что наиболее значимыми факторами риска развития ЗВУР плода являются: ФПН, внутриутробные инфекции, гестозы, преэклампсия.

Разница в фетометрических показателях: БПР, ДБК, СДЖ плода в большей степени проявлялась во II и III триместрах беременности, которая сопровождалась во втором триместре уменьшением СДЖ; в третьем триместре беременности – уменьшением СДЖ и БПР головки плода. Повышение показателей пульсационного индекса в маточных артериях, в артерии пуповины и снижение данного показателя среднемозговой артерии плода, отражая степень нарушения гемодинамики в системе мать-плацента-плод, являются ранними диагностическими признаками ЗВУР плода.

Сниженные показатели АФП на фоне повышенных значений ХГЧ специфичны для синдрома Дауна. Обратная зависимость - повышенные значения АФП на фоне сниженных показателей ХГЧ характерна для ЗВУР плода. Соотношение показателей АФП и ХГЧ, в сочетании с эхографическими маркерами является показанием для проведения последующей инвазивной диагностики с целью подтверждения синдрома Дауна, который нередко сочетается с ЗВУР плода.