Вакцины являются одним из наиболее эффективных средств достижения эпидемиологического благополучия населения. Недооценка важности вакцин и вакцинопрофилактики неминуемо ведут к подъему инфекционной заболеваемости. Вакцинация, являясь самым массовым медицинским вмешательством и проводимая практически всем здоровым людям, начиная с момента рождения, предъявляет высочайшие требования к безопасности вакцин.

Мировой опыт вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний свидетельствует, что не существует вакцин, которые бы не давали реакций и осложнений у отдельных людей. Поэтому важным вкладом в безопасность и помощью в поддержке доверия населения к программам иммунизации является организация фармаконадзора (мониторинга безопасности) вакцин [11].

Иммунизация вакциной БЦЖ относится к наиболее важным мерам, профилактики туберкулеза. Широкий охват прививками детей раннего возраста является обоснованным, т.к. иммунизация вакциной БЦЖ относится к наиболее важным мерам, предупреждающим развитие генерализованных форм туберкулеза у данной группы детей.

По данным форм федерального статистического наблюдения в 2011 г. в Российской Федерации прививки против туберкулеза получили 2 058 278 человек. Среди новорождённых было привито 1631444 человека, в том числе своевременно прививки в декретированном возрасте получили 1524373 новорождённых, что составляет 95,09% [5].

Проблемой современной вакцинопрофилактики туберкулеза является риск возникновения поствакцинальных реакций и осложнений в результате введения препарата БЦЖ [1]. По данным различных авторов, осложненное течение прививок наблюдается у 0,02%-0,09% вакцинированных [9]. По данным литературы, частота регистрации поствакцинальных БЦЖ-осложнений постоянно увеличивается [8, 10].

Среди поствакцинальных осложнений наиболее тяжелым является специфическое поражение костей – БЦЖ-оститы. По некоторым данным, в период с 1995 по 2009 г. показатель частоты БЦЖ-оститов в России вырос с 0,3 до 6,62 на 100000 первично привитых [12]. В других странах в настоящее время он находится в пределах от 3,2 до 36,9 на 100000 привитых и превышает заболеваемость детей костным туберкулезом [13, 14].

Согласно классификации ВОЗ осложнения, возникающие при вакцинации БЦЖ, делятся на 4 категории:

1. Локальные поражения (подкожные инфильтраты, холодные абсцессы, язвы) и регионарные лимфадениты.

2. Персистирующая и диссеминированная БЦЖ-инфекция без летального исхода (волчанка, оститы и др.).

3. Диссеминированная БЦЖ-инфекция, генерализованное поражение с летальным исходом, отмечаемое при врождённом иммунодефиците.

4. Пост-БЦЖ-синдром (узловатая эритема, кольцевидная гранулёма).

Цель работы - охарактеризовать эпидемиологию и структуру поствакцинальных БЦЖ-осложнений у детей по материалам, поступившим в ГИСК им. Л.А. Тарасевича, ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России в соответствии с существующими инструктивно-методическими указаниями.

Материалы и методы

В ходе настоящего исследования был проведен ретроспективный анализ медицинской документации (акты расследований поствакцинальных осложнений, выписки из историй развития и болезни детей) о детях, привитых вакцинами БЦЖ и БЦЖ-М за период с 2001 по 2012 г.

Рассмотрена динамика статистических данных по количеству осложнений за период с 2004 по 2013 г. (в течение 9 лет). Определен удельный вес осложнений после вакцинации против туберкулеза (вакцины БЦЖ и БЦЖ-М) от общего количества осложнений вакцинации в 2011 г. Показана структура поствакцинальных БЦЖ-осложнений по данным 2010, 2011 и 2012 г.

Результаты и обсуждение

Для анализа удельного веса осложнений после вакцинации против туберкулеза (вакцины БЦЖ и БЦЖ-М) от общего количества осложнений вакцинации были взяты данные о поствакцинальных осложнениях после применения всех препаратов Национального календаря прививок за 2011 год, поступившие в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.

Можно констатировать, что наибольшее количество поствакцинальных осложнений регистрировалось после первичной вакцинации туберкулезными вакцинами БЦЖ и БЦЖ-М. Доля осложнений после вакцинации против туберкулеза (вакцины БЦЖ и БЦЖ-М) от общего количества осложнений вакцинации составила 69% (рис. 1).

Рис. 1. Структура поствакцинальных осложнений в России в 2011 г.

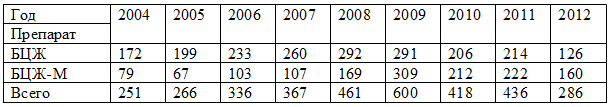

Динамика статистических данных по количеству осложнений проанализирована с 2004 по 2012 г. в течении 9 лет и представлена в табл. 1.

Таблица 1. Общее количество поствакцинальных осложнений (ПВО) на вакцины БЦЖ и БЦЖ-М в период с 2004 по 2012 г.

На основании проведенного анализа данных о поствакцинальных осложнениях (ПВО) после применения туберкулезных вакцин за последние 9 лет, можно констатировать, что наибольшее их количество регистрировалось в 2009 г., и было практически одинаковым в 2008, 2010 и 2011 г. Снижение количества осложнений в 2012 г. по сравнению с 2011 г., по нашему мнению, не является показателем стабилизации ситуации, и может быть связано, прежде всего, с реформированием национальной системы фармаконадзора вакцин. В связи с этим для анализа клинической структуры осложнений нами были отобраны сообщения, поступившие в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России в 2010, 2011 и 2012 г.

Рис. 2. Формы ПВО после вакцинации БЦЖ и БЦЖ-М в 2010 г.

Рис. 3. Формы ПВО после вакцинации БЦЖ и БЦЖ-М в 2011 г.

Рис. 4. Формы ПВО после вакцинации БЦЖ и БЦЖ-М в 2012 г.

Клинические формы осложнений по структуре среди всех привитых детей в течениt 3 лет наблюдения практически не изменились, несмотря на то, что в 2012 г. количество сообщений о ПВО значительно сократилось. Эта структура выглядела следующим образом (рис. 2-4): оститы – 19-20,4%, регионарные лимфадениты – 36-40,5%, холодные абсцессы – 28,8-37%, инфильтраты в месте введения препарата – 4,8-5,7%, язвы – 0,7-0,8%, келоидные рубцы – 1,3-2,9%.

Таким образом, после вакцинации детей против туберкулеза наиболее частыми формами патологии являлись регионарные лимфадениты, холодные абсцессы и оститы. Специфическое поражение костей – БЦЖ-оститы является наиболее тяжелой формой этих осложнений, частота регистрации БЦЖ-оститов увеличивается.

За 12 лет наблюдения осложнения после иммунизации против туберкулеза со стороны костной системы были выявлены у 522 детей. В их число входит 9 сообщений о ПВО в форме БЦЖ-коксита, БЦЖ-гонита, БЦЖ-поражения мягких тканей.

В литературе имеется информация, что изолированные поражения мягких тканей конечностей и хондрит впоследствии приводили к костным очагам деструкции. Это объясняется низкой чувствительностью рентгенографии для диагностики мелких костных очагов [6].

Сообщения о БЦЖ-оститах поступали из 63 субъектов Российской Федерации, что составляет 77,8% от общего числа субъектов Российской Федерации (по данным Федеральной службы государственной статистики, в 2012 г. количество субъектов в Российской Федерации составило 81). Наибольшее число сообщений было зарегистрировано в Кировской, Иркутской, Вологодской, Архангельской областей и г. Москва и г. Санкт-Петербург. Не было зарегистрировано сообщений о БЦЖ-оститах в 18 субъектах Российской Федерации.

Представленные данные о количестве сообщений скорее характеризуют не частоту ПВО, а систему фармаконадзора вакцин в России. Информация поступала из 77,8% от общего числа субъектов РФ (на 2012 г.по данным Федеральной службы государственной статистики количество субъектов в РФ - 81).

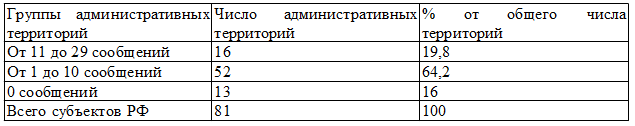

При анализе данных об информации по регистрации поствакцинальных оститов административные территории были разделены на 3 группы: с регулярно регистрируемыми заболеваниями, число сообщений от 11 до 29 за период наблюдения, отдельными спорадическими заболеваниями, в эту группу вошли субъекты с числом сообщений от 1 до 10 и группа субъектов РФ из которых сообщения не поступали.

Таблица 2. Распределение субъектов РФ по регистрации БЦЖ-оститов

Заболеваемость регулярно регистрировалась в 19,8% субъектов РФ, отдельные спорадические заболевания в 64,2% и не регистрировались в 16% административных территорий России.

Представленные данные о количестве сообщений, на наш взгляд, скорее характеризуют не частоту ПВО, а работу региональных систем фармаконадзора вакцин в России. Одной из причин недостаточного учета костных осложнений вакцинации от туберкулеза является сложность их диагностики, прежде всего из-за особенностей клинического течения, трудности выделения возбудителя и его лабораторной идентификации. В клиническом плане обнаруживается несоответствие между довольно обширной костной деструкцией и малосимптомным клиническим проявлением процесса при относительно удовлетворительном общем состоянии вакцинированного [3, 14, 15].

Кроме того сильная или гиперергическая кожная чувствительность к туберкулину выявляется у заболевших лишь в единичных случаях [7, 16].

Показатель частоты развития БЦЖ-оститов был определен из расчета на 100 000 вакцинированных по формуле:

K = n : 0,97 N x 100 000,

где n – число детей – жителей региона, у которых совокупность клинических и лабораторных данных соответствовала диагнозу БЦЖ-остит; N – число детей, родившихся в регионе за этот период; 0,97 – средний российский показатель вакцинации новорожденных противотуберкулезной вакциной (97%) [2].

Расчет показателей частоты БЦЖ-оститов, был проведен по вышеуказанной формуле за 2010 год, когда было получено наибольшее число сообщений из регионов России, которые предоставили сведения о БЦЖ-оститах и запрошенные данные о рождаемости.

Средняя частота составила 14,0 на 100 тыс. вакцинированных. Показатели частоты ПВО варьировали в пределах от 1,8 на 100 тыс. первично вакцинированных в Московской области, и до 26,3 на 100 тыс. в Кировской области.

При анализе сведений о противотуберкулёзной вакцинации детей было установлено, что препаратом БЦЖ было привито 71,7% (n=369), и, соответственно, БЦЖ-М - 29,3% (n=153).

Для сравнительного анализа все пациенты были распределены нами в 2 группы: 1-я группа - дети с БЦЖ-оститами, 2-я группа – дети с БЦЖ-М-оститами.

При изучении половой структуры пациентов, установлено, что в 1-й группе (БЦЖ-оститы) доля девочек была несколько меньше - 47%, мальчиков 53%. Во 2-й группе (БЦЖ-М-оститы) наблюдалось преобладание количества мальчиков - 66%, девочек - 34%.

Таким образом, в группе детей с БЦЖ-оститами (группа 1) выявлено равномерное распределение детей по полу, тогда как в группе детей с БЦЖ-М оститами (группа 2) обнаружено преобладание мальчиков.

В течение последних 12 лет произошел значительный рост патологии, причем это касается обоих типов вакцин - БЦЖ и БЦЖ-М, но в большей степени это относится к БЦЖ вакцине. В то же время ежегодно возрастает и количество оститов после иммунизации вакциной БЦЖ-М (рис.5).

Рис. 5. Динамика БЦЖ-оститов и БЦЖ-М-оститов среди всех ПВО в России.

Отмечен рост удельного веса оститов относительно других видов осложнений (холодные абсцессы, регионарные лимфадениты подкожные инфильтраты, и др.) с 5,0 % в 2001 г. до 21,3 % в 2010 г. (максимальный показатель). В 2011-2012 г. доля оститов относительно других ПВО оставалась на прежнем уровне (20,4% и 19%), несмотря на то, что общее количество поствакцинальных осложнений в 2012 г. уменьшилось в 2 раза. В литературных источниках имеются сведения о росте доли туберкулеза костей и суставов у взрослых в структуре заболеваемости внелёгочным туберкулезом, за счет больных туберкулезным спондилитом (с 3,3% в 1992 г., до 28% в 2006 г.) [4]. Возможно, что удельный вес оститов относительно других видов поствакцинальных осложнений и рост доли туберкулеза костей и суставов у взрослых в структуре заболеваемости внелёгочным туберкулезом связаны между собой и имеют общие закономерности развития.

При анализе сведений о месте жительства детей установлено, что среди пациентов с оститами БЦЖ, и БЦЖ-М этиологии, доля детей - жителей городов больше доли детей, проживающих в сельской местности: 77% и 23% соответственно, что пропорционально распределению населения этой возрастной группы в России по данным Федеральной службы государственной статистики.

Выводы:

Осложнения после вакцинации против туберкулеза занимают доминирующее положение среди поствакцинальных осложнений после применения других препаратов Национального календаря профилактических прививок России.

Распределение информации о регистрации случаев поствакцинальных оститов на различных административных территориях страны свидетельствует о существенных недостатках в организации фармаконадзора за побочным действием туберкулезных вакцин.

К наиболее тяжелым формам осложнений после прививок туберкулезной вакциной относятся оститы, развивающиеся через 1-2 года после вакцинации исключительно у первично привитых как БЦЖ, так и БЦЖ-М вакцинами.

Прогрессивный рост регистрируемых поствакцинальных оститов может быть объяснен как улучшением системы надзора за побочным действием вакцинации и изданием руководящих документов Минздрава России, определившим описание случая данного заболевания, так и, возможно, рост доли оститов связан с ростом доли туберкулеза костей и суставов у взрослых в структуре заболеваемости внелёгочным туберкулезом.