Введение. Внебольничная пневмония (ВП) в настоящее время является наиболее частым и потенциально жизнеугрожающим заболеванием у человека [6]. По данным материалов “Заболеваемости населения России в 2010 году” в Пермском крае общее число заболевших ВП составило 17 000 человек. Внебольничная пневмония нередко развивается у пациентов с тяжёлой сопутствующей патологией и может стать ее первым признаком [9]. У пациентов с хроническими заболеваниями органов кровообращения в большинстве случаев ВП является смертельным осложнением основного заболевания [1]. Однако влияние артериальной гипертензии (АГ) на клинику и прогноз ВП остается мало изученным, несмотря на ее высокую распространенность среди населения РФ – до 40% [7]. Изучение влияния АГ на течение и исход ВП является актуальной проблемой. Целью исследования было изучение влияния хронической АГ на особенности течения клинической картины ВП в процессе госпитальной терапии.

Материал и методы исследования. Объект исследования – пациенты с ВП, поступившие в стационар для лечения. Местом подбора пациентов было МУЗ «Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье» и МУЗ «Медсанчасть № 6» г. Перми. Для достижения целей и задач настоящего исследования были сформированы 2 группы: основная группа и группа сравнения.

Критерии включения в основную группу: пациенты с доказанными признаками ВП на фоне АГ, поступившие на госпитальное лечение.

Критерии исключения из основной группы: беременность, онкопатология, операции на сердце или легких в анамнезе, стабильная стенокардия 3-4 ФК, нарушения ритма сердца по типу мерцательной аритмии, ХСН 3-4 ФК, ХОБЛ 2-3 стадии (ОФВ1 менее 70%), сахарный диабет 1 или 2 тип, бронхиальная астма (обострение, гормонозависимая), хроническая печеночная недостаточность в терминальной стадии, хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии.

Критерии включения в группу сравнения: пациенты с доказанными признаками ВП, поступившие на госпитальное лечение.

Критерии исключения из группы сравнения: АГ, беременность, онкопатология, операции на сердце или легких в анамнезе, стабильная стенокардия 3-4ФК, нарушения ритма сердца по типу мерцательной аритмии, ХСН 3-4ФК, ХОБЛ 2-3 стадии (ОФВ1 менее 70%), сахарный диабет 1 или 2 тип, бронхиальная астма (обострение, гормонозависимая), хроническая печеночная недостаточность в терминальной стадии, хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии.

Протокол исследования. У пациентов основной группы и группы сравнения оценивали: тяжесть ВП, наличие и характер осложнений ВП, уровень АД при поступлении и выписке, результаты рентгенографии органов грудной клетки, длительность госпитализации, продолжительность физических признаков ВП (фокус крепитации и/или мелкопузырчатые хрипы, жесткое бронхиальное дыхание, укорочение перкуторного звука) и рентгенологических признаков воспаления, инфильтрации легочной ткани, результаты стандартных инструментальных и лабораторных методов исследований, исход лечения (выживание, смерть). Диагноз ВП и объем стационарной медицинской помощи пациентов с ВП выполнялся согласно рекомендациям Российского респираторного общества [6]. Терапию АГ проводили согласно приказа Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 254 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным артериальной гипертонией». Степень АГ, ее стадию, общий сердечно-сосудистый риск определяли по медицинской документации, лечение проводили по рекомендациям ВНОК [3].

Выписывали пациентов из стационара при достижении следующих целей:

- нормализация клинической картины (отсутствие кашля, улучшение общего самочувствия, нормальная температура тела, отсутствие физических признаков уплотнения и воспаления легочной ткани);

- отсутствие рентгенологических признаков легочной инфильтрации и плеврального выпота или наличие остаточных рентгенологических признаков (усиление легочного рисунка в месте уплотнения легочной ткани, утолщение плевры);

- достижение целевого уровня АД (САД менее 140 мм рт. ст. и ДАД менее 90 мм рт. ст.).

Статистический анализ проведен при помощи программы «Statistica 6.1» (серийный номер AXXR912E53722FA, StatSoft-Russia, 2009). Использовали непараметрические критерии, так как основные изучаемые показатели имели неправильное распределение (индекс Колмогорова-Смирнова < 0,05).

Этические вопросы. План и дизайн исследования одобрен этическим комитетом ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А.Вагнера Минздравсоцразвития России (решение от 25.12.2007 г., протокол № 12).

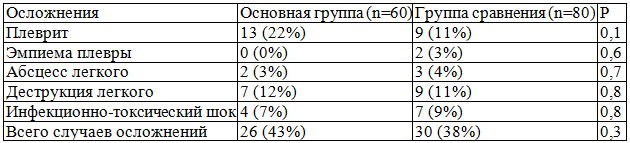

Результаты. На этапе ретроспективного исследования было изучено 140 историй болезни пациентов с ВП. Из них 60 пациентов составили основную группу и 80 пациентов группу сравнения. Основная группа состояла из 29 женщин и 31 мужчины. В основной группе медиана возраста составила 55 лет (25-процентиль – 47; 75-процентиль – 63). Группа сравнения состояла из 23 женщин и 57 мужчин. В группе сравнения медиана возраста была 53 года (25-процентиль – 43; 75-процентиль – 63). Различий между группами по возрасту не было (р=0,65). В основной группе нетяжелая ВП была выявлена у 40 пациентов (67%), тяжелая – у 20 пациентов (33%). В группе сравнения нетяжелая ВП диагностирована у 49 пациентов (61%), тяжелая – у 31 пациентов (39%). Различий не выявлено – р=0,519. Из 140 пациентов госпитализированных с диагнозом ВП, АГ мы зарегистрировали у 60 пациентов (43%), отсутствовала АГ - у 80 пациентов (57%). Основная группа пациентов имела следующие клинически характеристики: длительность АГ в анамнезе составила 10 лет (25% - 10 лет; 75% - 15 лет), большинство пациентов (97%) имели 2 стадию АГ, 55% - 2 степень АГ, 80% - 3 группу риска сердечно-сосудистых осложнений. В основной группе факт наличия сопутствующей АГ, без учета уровня АД также не показал связи АГ с тяжестью пневмонии (р=0,905). В зависимости от наличия или отсутствия осложнений ВП, уровень САД и ДАД также не различался (Р=0,5 и Р=0,4). Наибольшее число пациентов имели 2 стадию АГ (62%), 2 степень АГ (55%), и 2 группу риска сердечно-сосудистых осложнений (45%). У 35 (58%) пациентов основной группы АГ была неконтролируемой, вне зависимости от степени тяжести ВП. Частота неконтролируемой АГ у пациентов с осложненной ВП (48%) достоверно не отличалась от группы с не осложненной ВП (64%) при р=0,03. При поступлении в стационар наиболее частым осложнением у пациентов обеих групп были плеврит и деструкция легкого. Достоверных различий в частоте осложнений ВП между пациентами основной группы и группы сравнения не было выявлено (табл. 1).

Таблица 1. Структура осложнений ВП у пациентов основной группы и группы сравнения.

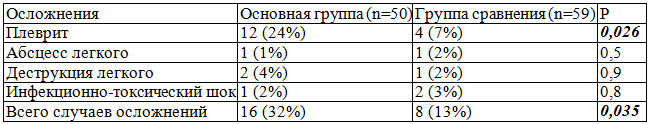

Результаты лабораторного обследования пациентов показали достоверно более низкий уровень числа лейкоцитов в периферической крови у пациентов основной подгруппы (медиана 7,2*109/л; 25%-5,3 и 75%-8,8), чем в подгруппе сравнения (медиана 8,4*109/л; 25% - 6,5 и 75% -15,6). Различий между подгруппами по величине СОЭ, гематокриту, уровню гемоглобина не было выявлено. За время лечения в стационаре 109 человек (50 пациентов основной и 59 пациентов группы сравнения) были выписаны с выздоровлением. 31 пациент умер за время лечения в стационаре. Смерть в основной группе констатирована в 10 случаях (16,6%), в группе сравнения в 21 случаев (26%) при р=0,377. У выживших пациентов основной группы в 2,5 раза чаще, чем в группе сравнения, наблюдались различные осложнения (плеврит, абсцесс, деструкция легких и т.д.). Это различие было обусловлено достоверно большим числом случаев плеврита – трехкратным увеличением случаев в основной группе (табл. 2). У выживших пациентов основной группы на 21% достоверно чаще сохранялись рентгенологические признаки легочной инфильтрации на 10 день госпитализации – 25 пациентов (50 %), чем у пациентов группы сравнения - 17 пациентов (29 %) при р=0,039. При этом медиана пребывания в стационаре у выживших пациентов основной группы составила 21 день (25% – 18 дней; 75% – 26 дня), что было на 3 дня больше группы сравнения, медиана которой составила 18 дней (25% – 14 дней; 75% – 23 дня) при высокой степени достоверности - р=0,014. У 100% пациентов основной группы при выписке из стационара был достигнут целевой уровень артериального давления (медиана САД – 125 мм рт.ст., 25 % - 120, 75% - 130: медиана ДАД – 80 мм рт.ст., 25 % - 80, 75% - 80). Изучение влияния АГ на исходы ВП выявило влияние тяжести АГ на исход ВП у пациентов основной группы. Например, 3 стадия АГ среди умерших пациентов регистрирована в 6 (60%) случаях, что достоверно, чаще чем у выживших – 4 человека (8%) при р=0,015. 4 группа риска сердечно-сосудистых осложнений отмечена у 7 умерших пациентов (70%), что так же достоверно чаще, чем у выживших - 3 случая (6%) при р=0,005.

Таблица 2. Структура осложнений ВП у выживших пациентов основной группы и группы сравнения.

Обсуждение. Общеизвестны факторы риска развития ВП и неблагоприятного ее исхода: - алкоголизм, ХОБЛ, декомпенсированный сахарный диабет, внутривенная наркомания и т.д. Существенную роль в этом играет сопутствующая сердечно-сосудистая патология [6]. В ряде исследований показано, что имеющая хроническая сердечно-сосудистая патология у умерших пациентов с ВП встречается в 3 pаза чаще, чем у умерших пациентов, не имеющих этой патологии [5]. Только последние годы исследователи стали выявлять негативное влияние АГ на риск развития и исходы ВП [2]. Mukamal K.J. с коллегами показал на 7429 случаях внебольничной пневмонии из 305958 пациентов с АГ, что риск развития пневмонии увеличивается при приеме гипотензивных препаратов продолжительностью более 3 месяцев – бета-блокаторов, антагонистов кальция и ингибиторов АПФ [10]. Corrales-Medina V.F. с соавторами, проанализировав данные 1343 стационарных и 944 амбулаторных пациентов с ВП, пришел к выводу, что причиной смерти от сердечно-сосудистых осложнений внебольничной пневмонии за 30-ти-дневный период наблюдения является АГ, наряду с возрастом, пребыванием в домах престарелых, наличием ИБС и другими причинами [8]. Кузьмина Е.В. с соавторами, проведя клинико-экономический анализ ведения 111 больных ВП, показала, что при наличии у пациентов ВП на фоне сопутствующей АГ, на 35,2% увеличиваются финансовые затраты на стационарное лечение [4]. Проведенное нами исследование указывает на существенную роль АГ на увеличение длительности легочной инфильтрации, в развитии осложнений и прогнозе исхода ВП. Оценивая функционирование системы кровообращения при пневмонии – типичном воспалительном процессе органов дыхания – необходимо мониторировать происходящие изменения на всех уровнях: организменном, органном, клеточном, субклеточном, молекулярном уровне [10,11].

Выводы:

1. У пациентов с внебольничной пневмонией случаи артериальной гипертензии регистрируются в 43%, среди которых 58% пациентов имеют неконтролируемую артериальную гипертензию. Особенностью клинической характеристики пациентов с внебольничной пневмонией в сочетании с артериальной гипертензией является более низкий уровень количества лейкоцитов в анализе периферической крови. Риск неблагоприятного исхода внебольничной пневмонии, наличие легочных осложнений, распространенность легочной инфильтрации не связаны с уровнем артериального давления и контролируемостью артериальной гипертензии.

2. Сопутствующая артериальная гипертензия не увеличивает смертность при внебольничной пневмонии (16,6%), но у выживших пациентов в 2,5 раза увеличивает частоту осложнений, более чем в 3 раза увеличивает частоту развития плеврита. Артериальная гипертензия продлевает на 3 дня физические признаки в легких, на 21% увеличивает частоту рентгенологических признаков легочной инфильтрации к 10 дню госпитализации, а также увеличивает продолжительность госпитализации на 3 дня (с 18 до 21).

3. Тяжесть артериальной гипертензии влияет на исходы внебольничной пневмонии: 60% умерших пациентов с артериальной гипертензией АГ имели 3 стадию АГ, 70% - 4 группу риска.