Системная красная волчанка (СКВ) является актуальной проблемой детской ревматологии не только из-за тяжести этого заболевания, прогноз которого остается серьезным, несмотря на современные методы лечения, но и вследствие трудностей ее диагностики [10]. Клинические проявления заболевания очень разнообразны, многолики, и порой даже специалистам бывает трудно сразу установить правильный диагноз. Особенно трудной бывает диагностика на ранних этапах, когда признаки системности заболевания могут еще отсутствовать.

В «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» (МКБ-10, Женева, 1995) СКВ входит в ХІІІ класс «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани», блок «Системные поражения соединительной ткани», код М32.

Увеличение заболеваемости СКВ, тяжелый характер течения, высокий процент инвалидизации определяют медицинскую и социальную значимость данной проблемы. Распространенность CКВ составляет 50 больных на 100000 населения. Наиболее частая заболеваемость наблюдается у детей с 9-летнего возраста с максимумом в 12–14 лет и в основном у девочек.

Развитие целого ряда патологических состояний организма при СКВ сопровождается усилением образования активированных кислородных метаболитов (АКМ) и свободных радикалов, которые могут вызвать повреждение биологически важных молекул и привести к гибели клетки [4].

В норме регуляция продукции АКМ и свободных радикалов в тканях и органах осуществляется многоуровневой физиологической антиоксидантной защитой (АОЗ), которая включает в себя соединения различной химической природы: витамины, пигменты, гормоны, ферменты, обладающие способностью дисмутировать супероксидные радикалы, обрывая тем самым опасную цепь свободнорадикальных превращений в её начальной стадии [6; 11]. Эти ферменты называют супероксиддисмутазами (СОД) и они являются, в основном внутриклеточными ферментами и лишь небольшая часть СОД- активности обнаружена во внеклеточных жидкостях млекопитающих в виде гликозилированного тетрамера [3, с. 57]. Каталаза - фермент участвующий в детоксикации нерадикальной активной формы кислорода - Н2О2. Глутатионредуктаза (ГР) - широко распространенный флавиновый фермент, поддерживающий высокую внутриклеточную концентрацию восстановленной формы глутатиона[8]. Церулоплазмин ( ЦП) - белок с большой молекулярной массой, одна из главных его функций - медьтранспортная, реализуется при взаимодействии со специфическими рецепторами, локализованными на наружной поверхности плазматических мембран клеток. Установлено существование специфического белка-рецептора на мембранах различных клеток [5].

Дисбаланс прооксидантных и антиоксидантных процессов в организме приводит к формированию оксидативного стресса, который является основным метаболическим синдромом, способствующим развитию многочисленных морфофункциональных нарушений в организме, в том числе и заболеваний соединительной ткани [2].

Цель исследования – сравнительный анализ интенсивности системы антиоксидантной защиты детей, больных СКВ.

Материалы и методы. В процессе обследования сформировано две группы: 1) исследуемая группа (n=32) - дети с диагнозом СКВ в возрасте 12-17 лет (средний возраст 14±2), соотношение девочки:мальчики составило 5:1. СКВ диагностирована согласно критериям Американской ревматологической ассоциации (1997); 2) контрольная группа исследования - 25 клинически здоровых детей аналогичного возраста и пола, проживающих в хороших бытовых материальных условиях, получали рациональное регулярное питание, не болели острыми инфекционными заболеваниями в течение последних 4 мес.

Для оценки состояния ферментативного звена системы антиоксидантной защиты в сыворотке крови определение активности СОД проводили при λ=320 нм, восстановленный и окисленный глутатион измеряли при λех=350 нм с пиком эмиссии при 420 нм, ферроксидазную активность церулоплазмина по методу Ravin H.A.. Определение оптической плотности растворов проводили на спектроколориметре «Spekol 210» (Германия).

Статистическая обработка всех полученных цифровых данных проводилась с использованием ПК и программы «Статистика 6».

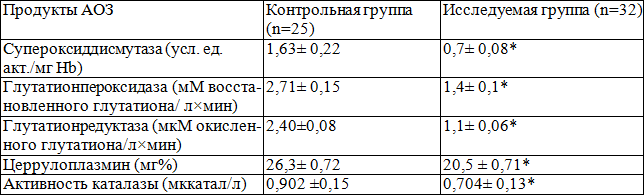

Результаты и обсуждение. В табл.1 представлены результаты исследования.Отмечается резкое уменьшение величины показателей мембранносвязанных ферментов, характеризующих АОЗ - глутатионредуктазы, супероксиддисмутазы. Уменьшение содержания ГР и ГП ослабляет устойчивость организма к гипоксии как за счет инактивации ферментов пентозофосфатного цикла, так и за счет ингибирования тиоферментов тканевого дыхания [11], что негативно влияет на структурно-функциональные свойства мембраны лимфоцитов.

Таблица 1. Концентрация продуктов антиоксидантной защиты в плазме крови коров с хроническим воспалением соединительной ткани

Примечание: * - р<0,001

Срыв АОЗ характеризуется развитием свободнорадикальных повреждений разных компонентов клетки и тканей, составляющих синдром пероксидации и включающий следующие изменения: повреждение мембран; инактивацию или трансформацию ферментов; подавление деления клеток; накопление в клетке инертных продуктов полимеризации.

Свободные кислородные радикалы воздействуют на макрофаги в качестве агентов паракринной регуляции. В результате действия перекисных радикалов активированные моноциты высвобождают флагогены, простагландины, фракции системы комплемента, лейкотриены и тромбоксаны.

Деструкция межклеточных тканевых элементов и гибель клеток создают в очаге воспаления значительную поверхность повреждения межклеточных элементов и продуктов цитолиза, на которой происходит активация системы комплемента по альтернативному (пропердиновому) пути [7; 9]. Это служит одной из причин распространения в тканях зоны вторичного альтерации.

Таким образом, у детей, больных СКВ происходит снижение активности АОЗ организма по сравнению с практически здоровыми детьми. Изучение АОЗ у детей, больных СКВ необходимо для углубления сведений о механизмах развития метаболических нарушений при данном виде патологии, а также для лечения и коррекции возможных осложнений этого заболевания.